3 minutes de lecture

Comparaison des complications à long terme entre DAI transveineux et DAI sous-cutané

Publié le mardi 6 mai 2025

En direct du congrès de l'HRS 2025

D’après l’étude PRAETORIAN XL présentée par Louise Olde Nordkamp à l’HRS.

Messages clés

- Pas de supériorité en ITT : le S-ICD n’est pas supérieur au DAI transveineux en intention de traiter sur les complications globales liées au dispositif.

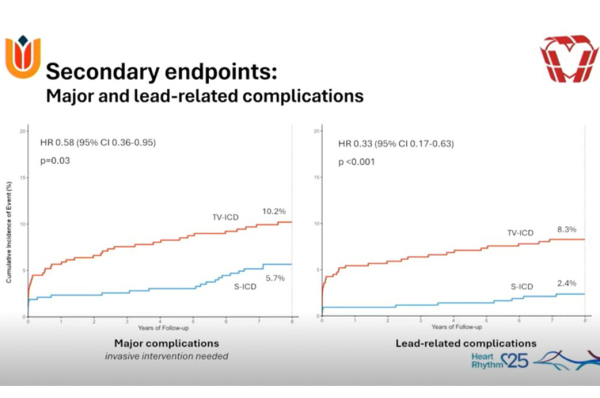

- Moins de complications majeures : le S-ICD est associé à une réduction significative des complications majeures (5,7 % vs 10,2 %, p = 0,03).

- Complications liées aux sondes divisées par 3 : 2,4 % dans le groupe S-ICD contre 8,3 % dans le groupe DAI-TV (p< 0,001).

Introduction

Les complications liées aux sondes représentent le talon d’Achille des défibrillateurs automatiques implantables (DAI) transveineux.

L’étude PRAETORIAN a montré que le DAI sous-cutané n’était pas inférieur au DAI transveineux en termes de complications liées au dispositif et de chocs inappropriés, critère combiné évalué à 4 ans (Knops et al., NEJM 2020).

Par ailleurs, l’évolution des algorithmes de détection a permis, au cours des dernières années, une réduction significative du taux de chocs inappropriés, tant pour les DAI transveineux que pour les DAI sous-cutanés.

L’objectif de cette étude est d’évaluer le taux de complications liées au dispositif (hardware-related complications) des DAI sous-cutanés versus transveineux sur le long terme.

Méthodologie et résultats

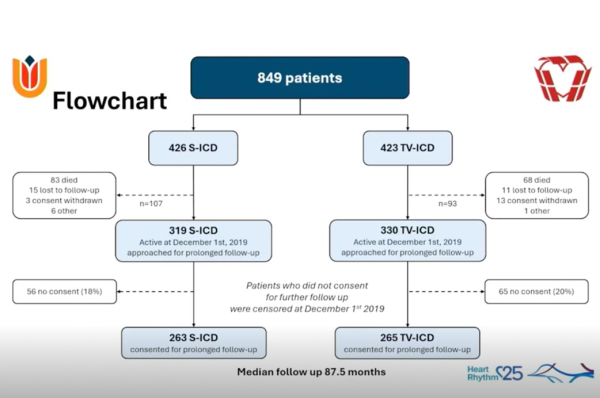

L’étude PRAETORIAN est une étude académique, internationale, multicentrique et randomisée, ayant inclus 849 patients avec une indication de DAI de classe I ou IIa, sans indication de stimulation, entre 2011 et 2017. Les patients ont été randomisés en 1:1 pour recevoir soit un DAI transveineux (DAI-TV), soit un DAI sous-cutané (S-ICD). Trente-neuf centres en Europe et aux États-Unis ont participé à l’étude.

Le suivi médian initial était de 49 mois (en 2019), et a été prolongé dans le cadre de l’étude PRAETORIAN XL, permettant une analyse avec un suivi médian de 87,5 mois.

Critères de jugement

Le critère de jugement principal était la survenue de toute complication liée au dispositif, qu'elle soit mineure ou majeure, hors chocs inappropriés.

Les critères secondaires incluaient :

- les complications majeures (nécessitant une révision du matériel),

- les complications liées aux sondes,

- la mortalité toutes causes,

- les hospitalisations pour insuffisance cardiaque,

- les événements cardiovasculaires majeurs.

Les analyses ont été réalisées en intention de traiter.

Population de l'étude

Au total, 849 patients ont été inclus et randomisés en 1 :1 entre DAI transveineux (DAI-TV, n = 423) et DAI sous-cutané (S-ICD, n = 426)

Dans le cadre du suivi prolongé PRAETORIAN XL, 263 patients du groupe S-ICD et 265 patients du groupe DAI-TV ont été analysés avec un suivi médian de 87,5 mois.

L’âge médian était de 63 ans, avec une majorité de patients présentant une cardiopathie ischémique (68 %), la fraction d’éjection ventriculaire gauche médiane était de 30 %. Environ 19 % des patients avaient été implantés en prévention secondaire.

Résultats

Il n’y avait pas de différence significative sur le critère de jugement principal entre les deux groupes en intention de traiter (HR 0,73 (IC95 % : 0,48–1,12), p = 0,15).

Les complications les plus fréquentes étaient les complications hémorragiques dans le groupe S-ICD et les complications liées aux sondes dans le groupe DAI-TV.

Concernant les critères secondaires, on observait un taux de complications majeures moins élevé (5,7 % vs. 10,2 %, p = 0,03) ainsi qu’un taux significativement moindre de complications liées aux sondes dans le groupe S-ICD comparé au groupe DAI-TV (2,4 % vs. 8,3 %, p < 0,001).

Aucune différence significative n’a été observée concernant la mortalité toutes causes confondues, les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, ou les événements cardiovasculaires majeurs.

Un taux de crossover de 10 % entre les groupes a été noté. À noter que 23 % des complications observées dans ce groupe étaient liées à un cross-over vers un DAI transveineux. En analyse per-protocole, le critère de jugement principal (toute complication mineure/majeure) était moins fréquent dans le groupe S-ICD (9,1 % vs. 13,3 %, p = 0,047).

Conclusion

L’étude PRAETORIAN XL ne met pas en évidence de supériorité significative du DAI sous-cutané (S-ICD) par rapport au DAI transveineux (TV-ICD) concernant la survenue globale de complications liées au dispositif en analyse en intention de traiter.

En revanche, l’analyse per protocole montre une réduction significative des complications mineures ou majeures dans le groupe S-ICD.

Le principal message de l’étude est la réduction des complications majeures nécessitant une révision du dispositif, ainsi que des complications liées aux sondes dans le groupe S-ICD.

Il serait néanmoins pertinent d’identifier les sous-groupes de patients susceptibles de tirer un bénéfice spécifique du S-ICD, afin d’optimiser la sélection des candidats et d’évaluer son impact médico-économique par rapport au DAI trans-veineux. Par ailleurs, l’effet des cross-over, ainsi que l’exclusion de critères cliniques tels que les chocs appropriés/inappropriés ou l’intérêt de l’ATP, doivent être pris en compte dans l’interprétation globale des résultats.

Ces données renforcent néanmoins la place du S-ICD chez les patients sans indication de stimulation.

Les évolutions technologiques, en particulier la stimulation sans sonde associée au S-ICD, ouvrent des perspectives prometteuses pour réduire encore les complications à long terme.

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Toute l'actualité de l'HRS 2025

Toute l'actualité de la rythmologie française sur le site du Groupe rythmologie – stimulation cardiaque de la SFC !

Dans la même thématique

Articles les plus lus

Stimulation de branche gauche ou stimulation biventriculaire pour la resynchronisation ?

Publié le mardi 6 mai 2025

La stimulation de la branche gauche et la stimulation sans sonde avec un seul dispositif

Publié le mardi 6 mai 2025

L’électrostimulation vagale du tragus auriculaire est elle efficace dans le traitement des extra systoles ventriculaires ?

Publié le mardi 6 mai 2025