5 minutes de lecture

Impact du sexe et du type de dispositif sur le pronostic des cardiomyopathies non ischémiques à l’ère contemporaine

Publié le mardi 6 mai 2025

En direct du congrès de l'HRS 2025

D’après les données du registre BIO-LIBRA présenté à l’HRS par Valentina Kutyifa.

Messages clés

- Les femmes atteintes de CMP non ischémique implantées d’un DAI en prévention primaire présentent un risque rythmique significativement plus faible que les hommes, suggérant un rôle potentiel du sexe dans la stratification du risque.

- Les patients porteurs de CRT-D ont un taux d’événements (mortalité ou thérapie appropriée) plus faible que ceux porteurs d’un DAI simple.

- Malgré les recommandations, le traitement médicamenteux reste sous-optimal en vie réelle, soulignant l’importance de l’optimisation thérapeutique parallèle à l’implantation du DAI.

Introduction

Le défibrillateur automatique implantable (DAI) a démontré un bénéfice en termes de réduction de la mortalité chez les patients atteints de cardiomyopathie non ischémique avec une fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) abaissée. Cependant, les résultats de ces études remontent à près de vingt ans, alors même que les traitements médicamenteux de l’insuffisance cardiaque ont connu des progrès majeurs au cours des dernières années, améliorant significativement le pronostic des patients.

L’étude DANISH (Køber et al., NEJM 2016), la plus récente sur ce sujet, n’a pas montré de bénéfice en termes de mortalité globale, bien qu’une réduction du risque de mort subite y ait été observée. Ces études présentent également une sous-représentation des femmes, ne permettant pas d’atteindre la puissance statistique nécessaire pour analyser les différences liées au sexe.

Le registre BIO-LIBRA a été mis en place aux États-Unis pour évaluer la mortalité et la survenue d’événements rythmiques chez les patients atteints de cardiomyopathie non ischémique implantés avec un DAI, avec ou sans thérapie de resynchronisation (CRT-D). L’un des objectifs spécifiques du registre était d’assurer une représentation féminine suffisante, fixée à un minimum de 40 %.

Cette étude vise à explorer spécifiquement les différences selon le sexe et selon le type de dispositif implanté (DAI versus CRT-D).

Méthodologie et résultats

Il s’agit d’une étude académique, multicentrique, prospective et observationnelle. Cette étude vise à inclure 1 000 patients âgés de plus de 18 ans, atteints de cardiomyopathie non ischémique, implantés en prévention primaire d’un défibrillateur automatique implantable (DAI) Biotronik, avec ou sans resynchronisation, dans 48 centres aux États-Unis. Le suivi est prévu sur une durée de trois ans.

Les patients implantés en prévention secondaire, atteints de cardiopathie ischémique, présentant une insuffisance cardiaque avancée nécessitant une transplantation cardiaque ou une assistance circulatoire à court terme dans l’année suivant l’implantation, ainsi que ceux ayant une espérance de vie estimée à moins d’un an ou les femmes enceintes, ont été exclus de l’étude. L’inclusion des patients s’est déroulée entre 2019 et 2021. Cette étude a été sponsorisée par Biotronik.

Les patients ont été suivis tous les six mois de manière prospective, via un système mixte de télésurveillance et de visites annuelles sur site, pendant trois ans.

Le critère de jugement principal était la survenue d’un événement combiné associant la mortalité et une thérapie appropriée délivrée par le DAI.

Les critères secondaires comprenaient l’analyse séparée des thérapies appropriées et de la mortalité toute cause, évaluées selon le sexe et le type de dispositif implanté (DAI simple ou CRT-D), ainsi que la mortalité subite et la mortalité toute cause en fonction de ces mêmes variables.

Les objectifs tertiaires incluaient l’évaluation du traitement médicamenteux, du remodelage échographique, les thérapies appropriées par choc, les chocs inappropriés et les complications, selon le sexe et le type de prothèse.

Au total, 1 000 patients ont été inclus, dont 48 % de femmes. Un peu moins de la moitié des patients avaient reçu un CRT-D (49 % des femmes vs 42 % des hommes). L’âge moyen était de 62 ans. Cinquante et un pour cent des patients étaient en classe III de la NYHA, avec une FEVG moyenne de 30 %. Douze pour cent avaient des antécédents de fibrillation atriale (10 % chez les femmes versus 15 % chez les hommes, p < 0,001). La majorité des patients étaient traités par bêtabloquants (92 %), IEC/ARA2 ou ARNi (80 %), diurétiques (75 %) mais les traitements par anti-aldostérone (39 %) et gliflozines (6 %) étaient sous-utilisés.

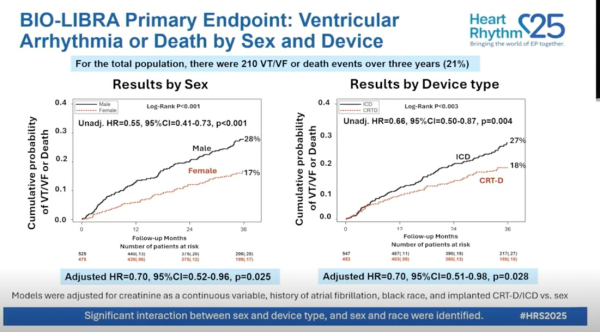

Dans la population globale, 210 événements de tachycardie/fibrillation ventriculaire (TV/FV) ou de décès ont été enregistrés, soit 21 % de la cohorte. Sur le critère de jugement principal (TV/FV ou décès), le taux d’événement était significativement plus faible chez les femmes (17 % versus 28 %, p ajusté = 0,025) et chez les patients porteurs de CRT-D (18 % versus 27 %, p ajusté= 0,028) (figure 1).

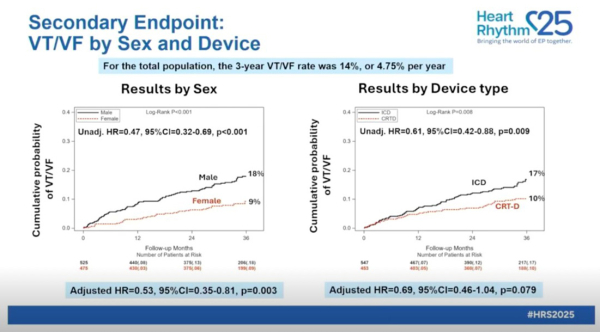

Concernant le taux de TV/FV, celui-ci était significativement plus faible chez les femmes que chez les hommes (9 % versus 18 %, p ajusté = 0,03) (figure 2). Une tendance non significative était observée chez les patients implantés avec un CRT-D (10 % versus 17 %, p=0.079).

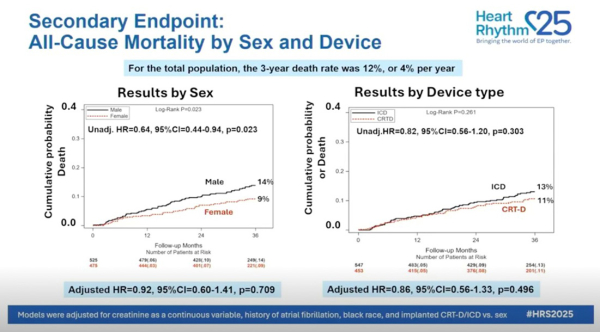

La mortalité annuelle n’était pas statistiquement différente selon le sexe (9 % chez la femme versus 14 % chez l’homme, p ajusté = 0,7) ou selon le type de dispositif (11 % pour CRT versus 13 % pour le DAI, p ajusté = 0,49) après ajustement (figure 3).

Le taux de chocs appropriés à trois ans était de 6,1 %, sans différence selon le sexe ou le type de prothèse. En revanche, le taux de chocs inappropriés, de 10,3 % à trois ans, était plus faible chez les femmes et chez les porteurs de CRT-D.

Conclusion

En conclusion, les données de ce registre prospectif mettent en évidence un taux élevé d’événements chez les patients porteurs d’un DAI implanté en prévention primaire dans le contexte d’une cardiomyopathie non ischémique. Des différences liées au sexe ont été observées : les femmes présentent un risque d’événement rythmique significativement plus faible que les hommes, suggérant que le risque rythmique pourrait être moindre chez les femmes. Ce résultat nécessite confirmation dans d’autres cohortes afin de déterminer si le sexe doit être intégré, à l’avenir, dans les algorithmes de stratification du risque et les indications d’implantation de DAI.

Par ailleurs, l’étude met en lumière un traitement médicamenteux globalement sous-optimal dans cette population en conditions de vie réelle. La stratégie de stratification du risque dans les CMP non ischémiques a considérablement évolué au cours des dernières années, notamment avec l’intégration de l’IRM cardiaque et de la génétique. Plusieurs essais randomisés sont attendus dans les années à venir, en particulier ceux guidés par l’imagerie ou le profil génétique, afin de mieux identifier les patients à haut risque susceptibles de tirer un réel bénéfice du DAI.

Enfin, d’autres paramètres cliniques tels que l’âge, le risque compétitif de mortalité lié à l’insuffisance cardiaque ou aux comorbidités devront également être pris en compte dans les futures stratégies de décision thérapeutique.

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Toute l'actualité de l'HRS 2025

Toute l'actualité de la rythmologie française sur le site du Groupe rythmologie – stimulation cardiaque de la SFC !

Dans la même thématique

Articles les plus lus

Stimulation de branche gauche ou stimulation biventriculaire pour la resynchronisation ?

Publié le mardi 6 mai 2025

La stimulation de la branche gauche et la stimulation sans sonde avec un seul dispositif

Publié le mardi 6 mai 2025

L’électrostimulation vagale du tragus auriculaire est elle efficace dans le traitement des extra systoles ventriculaires ?

Publié le mardi 6 mai 2025