3 minutes de lecture

Les modificateurs du risque

Publié le jeudi 2 mai 2024

L’estimation du niveau de risque par l’échelle SCORE 2 s’applique de manière pratiquement universelle chez les patients apparemment en bonne santé dès l’âge de 40 ans. La personnalisation de ce niveau de risque peut s’avérer utile et pertinente en particulier pour les sujets à risque dit « intermédiaire » notamment si la stratégie de prise en charge peut être « hésitante » !

Cette personnalisation doit prendre en compte des éléments de risque autres que les facteurs de SCORE 2. Sur le plan cardiologique, les antécédents familiaux de MCV précoce, la fibrillation atriale, l’HVG. De manière plus générale, la détresse sociale, le stress psychosocial, y compris le surmenage mais aussi l’obésité et l’obésité abdominale, ainsi que la NASH. Ce sont également les syndromes d’apnées obstructives du sommeil, les maladies inflammatoires chroniques auto-immunes, les infections par le VIH, l’insuffisance rénale chronique sans oublier la sédentarité et les facteurs environnementaux qui jouent un rôle important. Ces différents facteurs cliniques vont pouvoir être intégrés à l’évaluation du risque et conduire à un ajustement des mesures thérapeutiques.

À côté de ces éléments s’intègrent des données d’imagerie1. C’est ici que prend place l’évaluation du score calcique par le scanner. Cette mesure a pris une place de premier plan dans la démarche personnalisée d’évaluation du risque. Un scanner thoracique simple, sans injection, peu irradiant va permettre de quantifier les calcifications coronaires. Exprimé en unités Hounsfield, ce score dit d’Agatston, permet d’identifier entre 0 et 100 des sujets à risque faible, mais également à risque élevé ou très élevé au-delà de 400 2,3. Cette estimation aura pour conséquence potentielle une réévaluation du niveau de risque, en plus ou en moins, avec les conséquences qui s’imposent en termes de stratégie et d’objectifs thérapeutiques.

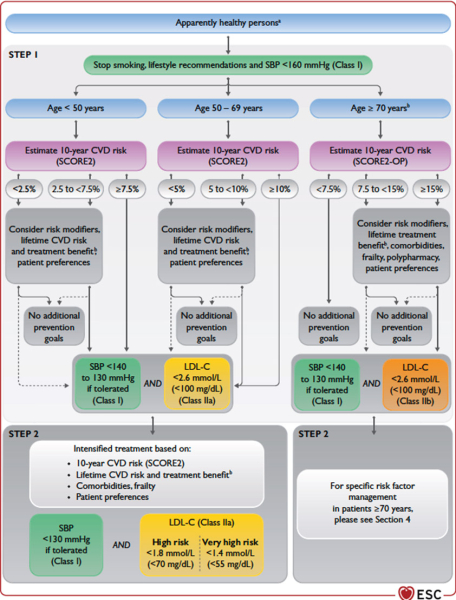

La mise en évidence de plaques athéromateuses par échographie au niveau des carotides ou encore des artères fémorales constitue également un modificateur possible du niveau de risque cardiovasculaire 2. Chez les sujets de moins de 50 ans ainsi que chez ceux âgés de 50 à 69 ans, un risque à 10 ans estimé faible ou intermédiaire soit respectivement < 2,5 % et <7,5 % pour les premiers et < 5 % et < 10 % pour les seconds, devrait conduire à prendre en compte ces modificateurs de risque. Pour les sujets âgés de 70 ans et plus ce sont des niveaux de risque à 10 ans de 7,5 à 15 % et plus qui devraient conduire à utiliser ces critères additionnels. Quoiqu’il en soit, dans tous les cas la discussion avec le patient s’impose pour évaluer ses préférences (Figure 1).

Figure 1 : Stratégie d’évaluation du risqué chez les sujets “apparemment” en bonne santé (Selon ref 1)

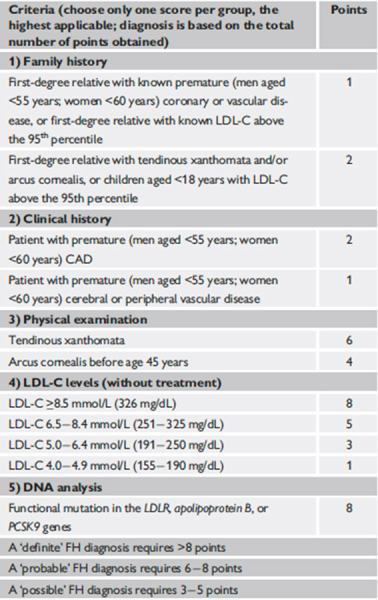

En prévention primaire, les patients avec diabète de type 2, insuffisance rénale chronique, ou hypercholestérolémie familiale, sont d’emblée à risque élevé ou très élevé. L'hypercholestérolémie familiale sera suspectée chez un patient non traité par hypocholestérolémiant en cas de taux sérique de LDL Cholestérol de plus de 1,9 g/L. Le Dutch Score aidera à identifier la probabilité d'hypercholestérolémie familiale pour un patient donné (Tableau).

Tableau : Dutch Score (Selon 1)

Si l’essentiel des recommandations porte sur la gestion du LDL Cholestérol, on ne doit pour autant pas ignorer les sujets ayant une hypertriglycéridémie même si le lien entre hypertriglycéridémie et évènements cardiovasculaires n’est pas établi de manière forte. Pour autant une étude récente a permis de montrer un effet significativement favorable d’une baisse des triglycérides avec un oméga-3 particulier, l’Icosapent Ethyl, chez des patients à très haut risque4.

Reste à évoquer les autres lipoprotéines, notamment la Lp(a), nous avons vu que la prise en compte du non HDL cholestérol intègre l’ensemble de ces lipoprotéines athérogènes. Tant en ce qui concerne les triglycérides que la Lp(a), des développements de nouvelles molécules sont en cours et pourraient permettre des prises en charge spécifiques.

Références :

1. Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, Carballo D, Koskinas KC, Bäck M, Benetos A, Biffi A, Boavida JM, Capodanno D, Cosyns B, Crawford C, Davos CH, Desormais I, Di Angelantonio E, Franco OH, Halvorsen S, Hobbs FDR, Hollander M, Jankowska EA, Michal M, Sacco S, Sattar N, Tokgozoglu L, Tonstad S, Tsioufis KP, van Dis I, van Gelder IC, Wanner C, Williams B; ESC National Cardiac Societies; ESC Scientific Document Group. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021 Sep 7;42(34):3227-3337.

2. Peters SA, den Ruijter HM, Bots ML, Moons KG. Improvements in risk stratification for the occurrence of cardiovascular disease by imaging subclinical atherosclerosis: a systematic review. Heart 2012;98:177-184.

3. Lin JS, Evans CV, Johnson E, Redmond N, Coppola EL, Smith N. Nontraditional Risk Factors in Cardiovascular Disease Risk Assessment: Updated Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA 2018;320:281-297.

4. Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia. Bhatt DL, Steg PG, Miller M, Brinton EA, Jacobson TA, Ketchum SB, Doyle RT Jr, Juliano RA, Jiao L, Granowitz C, Tardif JC, Ballantyne CM; REDUCE-IT Investigators. N Engl J Med. 2019 Jan 3;380(1):11-22.

Retrouvez l'intégralité du dossier spécial « Quelle prise en charge lipidique en prévention primaire ? »

Ce contenu vous est proposé avec le soutien institutionnel d'Organon

Dans la même thématique

Articles les plus lus

Hypertension artérielle et chimiothérapie

Publié le 2 avril 2023

Acide Bempédoïque : effet statine-like sans intolérance musculaire

Publié le mercredi 11 octobre 2023

Muvalapline, une petite molécule orale inhibitrice de la formation de la lipoprotéine(a) : un essai clinique randomisé

Publié le mercredi 11 octobre 2023

Dépistage et évaluation de la neuropathie amyloïde familiale à transthyrétine

Publié le mercredi 25 octobre 2023