4 minutes de lecture

Gestion des lipides en post SCA : le paradoxe de la prévention

Publié le mercredi 11 octobre 2023

Pr François Schiele

Cardiologie et maladies vasculaires

Hôpital Jean-Minjoz

CHU Besançon

S’il n’y a pas eu de nouveauté majeure révélée lors du congrès de l’ESC 2023 en matière de prévention cardiovasculaire, cela a peut-être justifié la tenue de nombreuses sessions de mise au point et symposiums sur les stratégies de prévention. Dans les domaines de l’obésité et des dyslipidémies, il a été montré qu’une stratégie de prévention précoce, c’est-à-dire à un âge où le risque est faible en valeur absolue, doit être discutée, car pourrait être très efficace. Bien qu’une telle attitude semble assez logique, elle a été présentée comme un nouveau « paradoxe » de la prévention.

« Prevention paradox » de Geoffrey Rose et le « Paradoxe Français »

Parler de paradoxe de la prévention en 2023 n’a rien de nouveau et le terme fait écho à deux notions développées voici plus de 20 ans pour décrire deux situations très différentes. Le « Paradoxe français » en matière de risque et de prévention cardiovasculaire a été très populaire auprès des médecins français dans les années 1990-2000. Il était question d’expliquer la plus faible incidence des pathologies liées à l’athérosclérose en France par rapport au Royaume-Uni par les effets bénéfiques de la consommation de vin rouge, français si possible. Que l’alcool apporte un bénéfice sur la santé pouvait sembler étrange mais certains chercheurs avaient pu déterminer que les différences d’incidence de maladies cardiovasculaire en Europe, le « gradient Nord-Sud », était le résultat de différences de mode de vie, de diététique et (surtout) de consommation de vin. En support aux analyses statistiques le « paradoxe français» trouvait une explication par la présence de polyphénols dans le vin, en particulier le resvératrol dont l’effet antioxydant est protecteur les maladies cardiovasculaires. On en arrivait à conseiller la consommation de vin, mais au fil des études, le paradoxe à vécu et l’apparente protection des Français s’est révélé être surtout l’effet de biais méthodologiques dans l’estimation du risque cardiovasculaire que les vertus du vin rouge.

Dans les mêmes années, le terme de « paradoxe de la prévention » a été différemment promu par l'épidémiologiste Geoffrey Rose. Il a montré qu’il était plus intéressant de traiter, par des mesures modestes, beaucoup de patients à risque modéré que de traiter de façon intense uniquement les patients à haut risque. Si cette stratégie apporte beaucoup de bénéfice au niveau d’ une communauté, elle n’offre que peu d’intérêt à un niveau individuel. Et donc, les recommandations sont donc restées sur les conseils de mode de vie pour tous mais un traitement médicamenteux réservé aux individus qui ont atteint un niveau de risque élevé ou très élevé. Et le paradoxe de la prévention de Goeffrey Rose est resté un exercice de style.

Si on reparle actuellement de « paradoxe de la prévention », cela correspond toujours à l’idée de traiter des patients alors que leur risque est peu élevé, mais uniquement si l’estimation de leur risque futur le justifie. Plutôt que de se baser sur l’estimation du risque d’événement à 10 ans, le « lifetime risque » estime le risque cardiovasculaire sur l’espérance de vie totale et permet de montrer l’effet potentiel des mesures de prévention précoces.

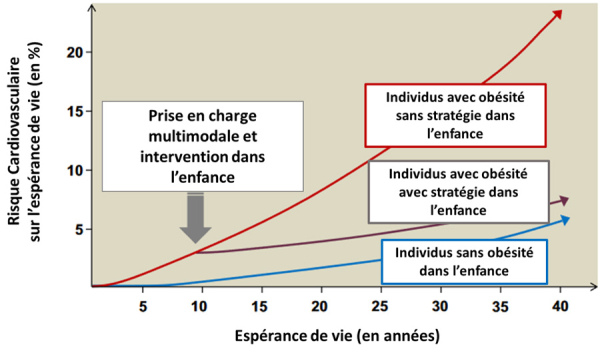

L’efficacité d’une prévention précoce, dès l’enfance, basée sur le « paradoxe de prévention » a été discutée lors d’une communication au congrès de l’ESC2023 (communication de Henner Hanssen, Bâle). Il a montré comment justifier une intervention multimodale sur l’obésité dans l’enfance car elle permet de réduire le sur-risque dans la survenue de maladies cardiovasculaires à l’âge adulte (figure 1).

Figure 1 : Paradoxe de la prévention - Exemple d’efficacité de la prévention précoce : prise en charge de l’obésité dans l’enfance (d’après Hanssen European Journal of Preventive Cardiology 2023)

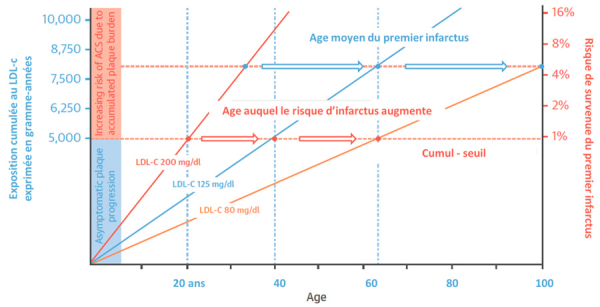

De la même manière pour l’hypercholestérolémie, un traitement précoce peut se conçoir, bien avant que le risque individuel soit élevé et en fonction de l’âge auquel le cumul du LDL-c aura atteint une valeur critique. Si la valeur exacte du cumul de LDL-c à ne pas dépasser reste floue, l’idée de débuter un traitement hypocholestérolémiant de manière à ne jamais atteindre la valeur du cumul et donc ne jamais développer de complication de l’athérosclérose fait son chemin. L’application en routine ne demanderait que de connaître le cumul de LDL-c, exprimé simplement en grammes/L-années (figure 2).

Figure 2 : Paradoxe de la prévention : Stratégie de prévention précoce basée sur le risque lié au cumul du LDL-c et non sur le risque basé sur une estimation ponctuelle (D’après Ference JACC 2018 ;72 :1141-56)

Encore faut-il, pour ce simple calcul disposer des valeurs du LDL-c assez tôt dans la vie et arriver à convaincre les individus encore jeunes concernés, le l’intérêt du traitement. C’est déjà assez difficile en cas d’hypercholestérolémie familiale…

Retrouvez l'intégralité du dossier spécial "Actualités des lipides à l'ESC 2023"

Ce contenu vous est proposé avec le soutien institutionnel de Sanofi

Dans la même thématique

Articles les plus lus

Acide Bempédoïque : effet statine-like sans intolérance musculaire

Publié le 11 octobre 2023

Dépistage et évaluation de la neuropathie amyloïde familiale à transthyrétine

Publié le mercredi 25 octobre 2023

Muvalapline, une petite molécule orale inhibitrice de la formation de la lipoprotéine(a) : un essai clinique randomisé

Publié le mercredi 11 octobre 2023

Toxicité cardiaque des anthracyclines : faut-il prescrire une statine ?

Publié le mardi 31 octobre 2023