5 minutes de lecture

Une schizophrénie… induite ?

Publié le vendredi 15 septembre 2023

Dr Antonin Fuzeau

Service de Cardiologie

CHU Trousseau, Tours

Analysez, étape par étape, le cas de ce patient de 43 ans, présentant une schizophrénie paranoïde (sous tutelle de l’UDAF) avec multiples tentatives d’autolyse, présentant par ailleurs un tabagisme actif avec BPCO séquellaire stade 2, qui se présente pour une ETT de suivi annuelle dans le cadre d’une plastie mitrale et d’une myomectomie sur CMH.

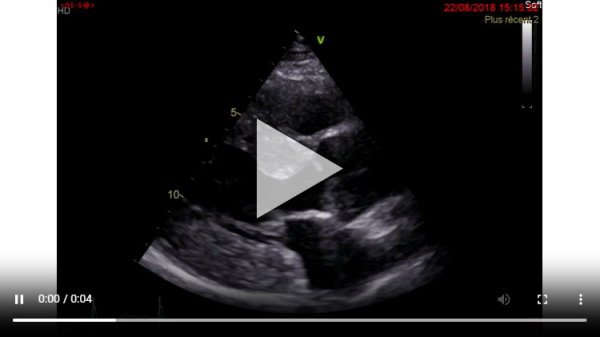

Il présente en effet comme principal antécédent une CMH obstructive homogène avec SAM et gradient intra VG mesuré à 84 mmHg au repos, découverte fortuitement après bilan de souffle systolique dans les suites d’une tentative d’autolyse en 2016.

Contexte clinique

Enquête

Vous reprenez son dossier avant votre examen, et voyez que le bilan de sa CMH a été réalisé en 2016, après sa sortie de réanimation :

- ETT (cf. infra)

- IRM (cf. infra)

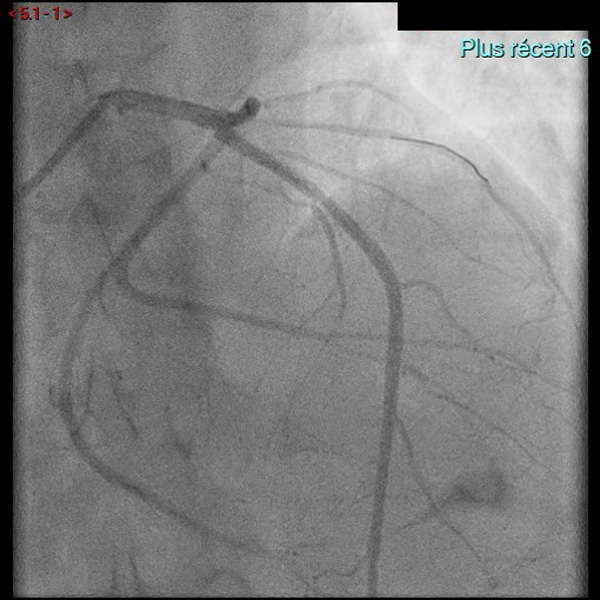

- Coronarographie (normale)

- Holter ECG (pas de troubles du rythme)

- HCM score à 2,78 %: pas d’implantation de DAI (< 4 % - 4 à 6 % - > 6 %)

- Echographie d’effort ne retrouvant plus d’obstruction intra VG après introduction d’ATENOLOL 50 mg x 2/j. (< 30 mmHg repos et effort/Valvsalva)

- Patient asymptomatique

Résultats de l'ETT et de l’IRM cardiaque

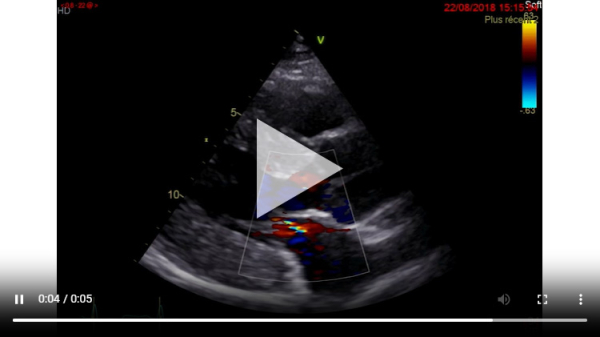

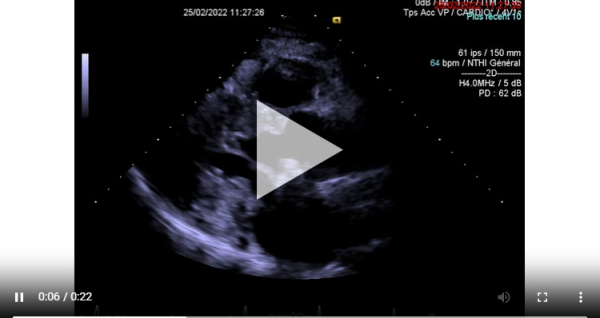

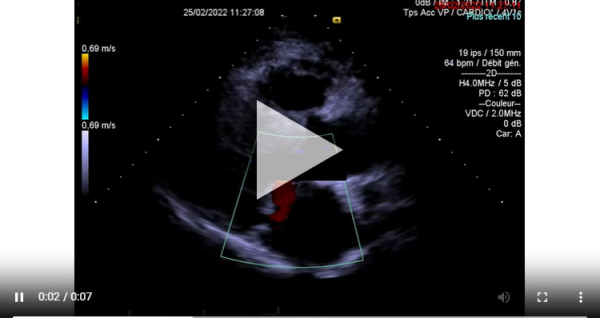

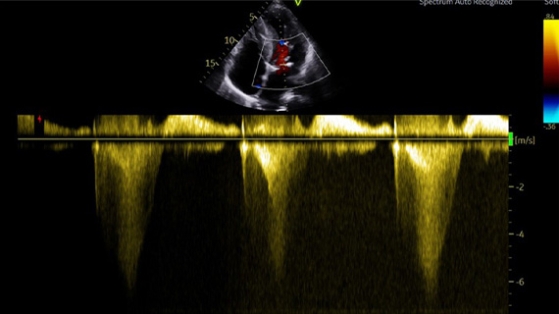

ETT : Parasternale grand axe avec couleur

ETT : Parasternale grand axe

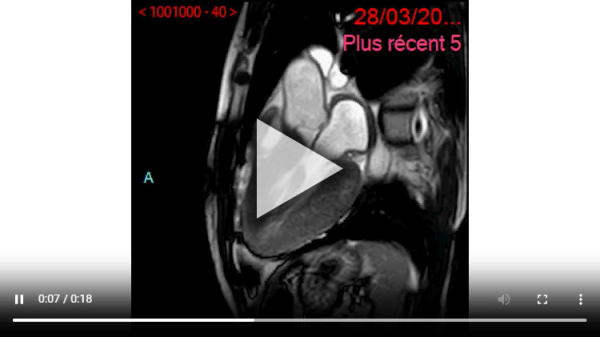

IRM : ciné 4 cavités

IRM : ciné LVOT

Il a ensuite été suivi de manière régulière, annuellement, entre 2016 et 2019.

Initialement asymptomatique, sans obstruction significative à l’effort jusqu’en 2019, il a alors développé une dyspnée NYHA II. Le gradient intra VG s’est majoré à 46 mmHg au repos, l’IM apparaissait modérée sur le SAM.

- Il a alors été décidé dans ce contexte de réaliser une alcoolisation septale.

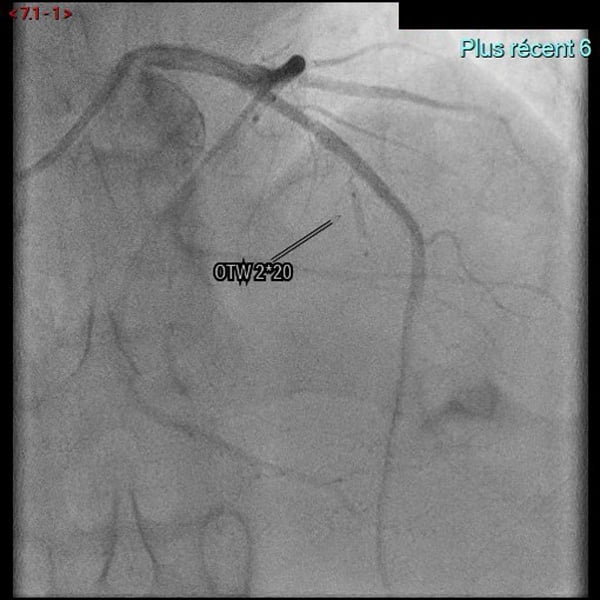

Angiographie pré alcoolisation

Angiographie post alcoolisation

- Occlusion de la 3ème septale avec un ballon.

- Injection de Sonovue permettant de montrer par surbrillance la zone du septum au niveau du bourrelet septal, mais aussi d’un pilier aberrant.

- Alcoolisation

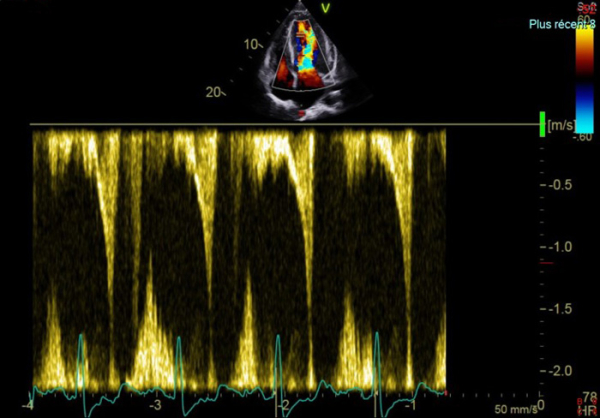

ETT post alcoolisation septale :

Bourrelet septal normokinétique

Persistance d’obstruction Gdt max 80 mmHg (œdème ?)

IM minime à modérée

ETT : Gradient intra VG post alcoolisation, au repos

Le patient a été revu pour ETT + consultation à 6 mois en octobre 2019

- Il restait très symptomatique, avec une dyspnée NYHA III

- Le gradient intra-VG a été mesuré à 130 mmHg au repos, et l’IM semblait alors moyenne sur le SAM

- Tentative de relai de l’ATENOLOL par du NADOLOL 80 mg x 2/j, sans modifications sur le gradient ni les symptômes

- Décision de myomectomie chirurgicale

Myomectomie septale VG + anneau mitral n° 32 le 04/12/2019

- Pas de complications per op ni post op.

- ETT de sortie de chirurgie cardiaque : Gdt intra VG 18 mmHg, pas d’IM, gradient OG/VG 7 mmHg

Suite à la chirurgie, il a été revu en consultation + ETT à 6 mois en juillet 2020

- Franche amélioration de la symptomatologie

- Absence de gradient intra VG. Gradient OG/VG 4 mmHg. Absence de fuite mitrale

- Importante dysfonction diastolique, expliquant probablement la part de dyspnée résiduelle (NYHA II). Pour rappel, BPCO associée.

- Diminution, dans ce contexte, du NADOLOL à 40 mg x 2/j

Consultation à un an en 2021

Apparition d’une dyspnée NYHA III, mais patient ayant par ailleurs interrompu son traitement par Ventoline et Innovair.

Il a été demandé une ETT de contrôle de principe afin d’évaluer la part cardiologique à cette dyspnée.

Ce qui nous ramène à votre examen de ce jour, où vous voyez le patient pour la première fois.

ETT

- FEVG 60 %

- Bourrelet septal 19 mm non obstructif, Gdt 15 mmHg au repos et après Valsalva

- IM minime

- RM moyen à sévère (planimétrie 1 cm2, surface par PHT 1 cm2, Gdt moy 7 mmHg)

La bonne réponse est : "Bilan étiologique de la CMH"

Vous prévoyez une réévaluation complète en hospitalisation de jour, dont voici les résultats :

- IRM myocardique (cf. infra)

- ETT d’effort : non informative. Patient arrêtant à 60 W pour fatigue.

- Holter ECG (quelques ESV isolées)

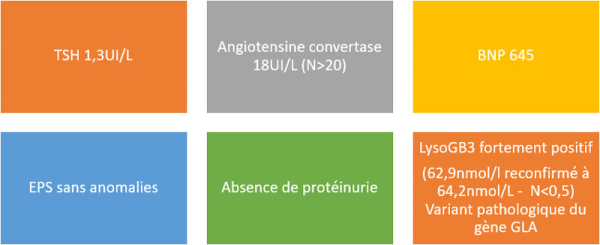

- Bilan biologique secondaire de la CMH (Étiologie ?)

- CMH risk score 2,87 %

IRM : Viabilité PA

IRM : ciné LVOT

- CMH diffuse, FEVG 60 %

- Séquelle de myomectomie

- Apex anévrysmal, fibrosé et dyskinétique

- Epaisseur max septum 20 mm

- ECV pathologique à 33 % T1 natif abaissé à 925 ms

Bilan biologique pour bilan étiologique, non fait jusqu’alors

Consultation interniste en mai 2022

- Douleurs diffuses à l’effort : crises thermoalgiques / acroparesthésies

- Sensation vertigineuse : abolition des ROTs

- Facies infiltré « léonin »

- Angiokératomes pulpaires, sur la verge et labiaux

- Hypohydrose

=> Maladie de Fabry de phénotype classique

Traitement et gestion réels du cas

Début d’un traitement par Fabrazyme (Agalsidase Béta / 15 j, première injection le 22/08/22)

Patient vu en HDJ tous les 15 jours pour injection du traitement.

Suivi conjoint par internistes, pneumologues et cardiologues.

Régression complète de la dyspnée.

- Réévaluation ETT en juillet 2023 : CMH paroi postérieure mesurée à 24 mm.

- Pas d'obstruction au repos.

- FEVG 55 %.

- Plastie mitrale non fuyante, sténosante stable, gradient moyen 7 mmHg, surface PHT 1,4 cm².

- Pas d'hypertension pulmonaire.

Episodes de palpitations révélant des salves de TVNS motivant la discussion avec rythmologues (consultation à venir) pour implantation de DAI.

Discussion

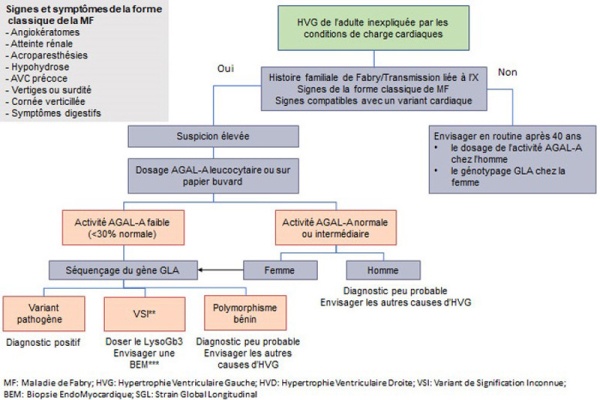

Devant une CMH, évoquer systématiquement une maladie de surcharge : amylose, hémochromatose, maladie de Fabry.

L’atteinte cardiaque de la maladie de Fabry peut bénéficier d’un traitement étiologique spécifique.

Plus de 50 % des patients avec maladie de Fabry décèdent de complications cardiovasculaires. Elles constituent la première cause de décès dans la maladie de Fabry à un âge moyen de 55 ans chez l'homme, et 66 ans chez la femme.

Maladie de Fabry, rappels :

- Maladie héréditaire de transmission liée au chromosome X, due au déficit en α-galactosidase A

- 1 naissance sur 80 000, soit 600 patients en France

- Accumulation de glycosphingolipides avec manifestations systémiques

- Traitement par enzymothérapie substitutive à même d’éviter la survenue de lésions irréversibles. (retard fréquent au diagnostic : 29 ans en moyenne).

- Signes cliniques évocateurs : douleur des mains ou des pieds ; impression de ne pas transpirer suffisamment ; difficulté d’adaptation à la chaleur et à l’exercice physique ; angiokératomes, dépôts cornéens à l’examen à la lampe à fente (signe quasi pathognomonique)

Pourquoi « une schizophrénie… induite » ?

IRMC ne retrouvant finalement par de signes d’ischémie !

Conclusion

La maladie de Fabry peut revêtir des aspects inhabituels.

Toujours penser à une cause secondaire lors de la découverte d’une CMH (et de surcroit à une cause curable) : ne jamais négliger le bilan étiologique.

Références

- Maladie de Fabry : physiopathologie, présentations et pronostic des atteintes cardiovasculaires - Pr Hagege – Cardio-online

- Mroczek M, et al - A. Neuropsychiatric Symptoms and Their Association With Sex, Age, and Enzyme Replacement Therapy in Fabry Disease: A Systematic Review. Front Psychiatry. doi : 10.3389

- Shen YC et al. Psychosis in a patient with Fabry's disease and treatment with aripiprazole. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry doi : 10.1016

Articles les plus lus

Le SAM, c’est celui qui ne boit pas !

Publié le 26 mars 2025

Imagerie cardiaque : cas clinique "Attention infarctus du myocarde méchant !"

Publié le dimanche 23 octobre 2022