6 minutes de lecture

Établir le diagnostic complet d’amylose cardiaque

Publié le lundi 11 octobre 2021

Auteur :

Dr Diane Bodez

Centre Cardiologique du Nord

Saint-Denis

Diagnostic positif d’amylose cardiaque : typage inclus

Le Gold standard du diagnostic d’amylose cardiaque est histologique, mais il n’est pas toujours nécessaire. Il est toujours indispensable pour confirmer une amylose AL avant de débuter un traitement spécifique par chimiothérapie. Il est également nécessaire en cas de doute entre AL et ATTR (cf. infra).

Une fois suspectée une amylose cardiaque sur des éléments cliniques / biologiques/ échocardiographiques, les examens morphologiques les plus souvent proposés sont l’IRM cardiaque et la scintigraphie osseuse. Elles devront être confrontées à un bilan immunologique à la recherche d’une gammapathie monoclonale afin de traquer une amylose AL, urgence thérapeutique de ce cadre nosologique.(1)

L’IRM cardiaque, devenue pierre angulaire du diagnostic des cardiopathies hypertrophiques, a vu ses performances diagnostiques nettement améliorées par l’apparition récente des techniques de cartographie (T1 mapping) et d’évaluation du volume extra-cellulaire. Dans le cas des amyloses cardiaques, outre le classique rehaussement tardif diffus (dont les aspects peuvent en fait être très variés), un allongement du T1, des difficultés d’annulation du myocarde après injection de Gadolinium, et un volume extra-cellulaire élevé seront des paramètres importants à rechercher pour renforcer la suspicion diagnostique. Une IRM normale réalisée avec cartographie et séquences tardives rend faible la probabilité d’une amylose cardiaque, mais pas nulle. Dans tous les cas, l’IRM ne permettra pas d’établir le typage de l’amylose de façon fiable.

La scintigraphie osseuse a pris une place majeure dans l’algorithme diagnostique des amyloses cardiaques, permettant d’affirmer la présence d’une amylose ATTR (héréditaire ou non) en cas de fixation myocardique de certains traceurs osseux (DPD, HMDP, PYP). En l’absence de fixation, attention toutefois à ne pas méconnaître un autre type d’amylose AL, notamment AL.

L’amylose cardiaque ATTR pourra donc être affirmée sans nécessité de preuve histologique en cas de fixation myocardique du traceur osseux en scintigraphie, et en l’absence de gammapathie monoclonale. Cette dernière ne pourra être affirmée qu’après réalisation conjointe d’une électrophorèse et immuno-fixation des protides sériques, d’une immuno-fixation des protides urinaires (recherche de protéinurie de Bence Jones), et d’un dosage des chaines légères libres sériques. L’électrophorèse seule n’est en effet pas assez sensible pour être seule rassurante si elle est normale.

Par ailleurs, la prévalence des amyloses ATTR et des gammapathies monoclonales, même de signification clinique indéterminée (MGUS) augmentant avec l’âge, il n’est plus rare de rencontrer chez un même patient une amylose cardiaque ATTR associée à une gammapathie monoclonale. Cette dernière n’est donc pas suffisante pour affirmer le type AL de l’amylose, et une preuve histologique est alors requise. Elle apportera le diagnostic d’amylose, par la mise en évidence des fibrilles amyloïdes extra-cellulaires colorées par le Rouge Congo (notamment) avec biréfringence jaune-vert en lumière polarisée, mais aussi son typage par immunohistochimie, immunofluorescence, et/ou spectrométrie de masse.

Lorsqu’une preuve histologique est nécessaire, le premier prélèvement sera le moins invasif possible : glandes salivaires accessoires, ou aspiration de graisse abdominale dans les centres expérimentés.(2) En l’absence d’amylose sur le prélèvement, le diagnostic ne pourra être écarté en raison du risque significatif de faux négatif sur ce type de matériel, en particulier pour les amyloses ATTRwt. Un autre prélèvement sera alors nécessaire, orienté par les atteintes d’organe, en gardant en tête que les biopsies endomyocardiques ont une excellente sensibilité à morbidité faible (< 0,5%) dans les centres expérimentés, et que tout retard diagnostique peut avoir des conséquences dramatiques dans certains cas d’amylose AL. La multiplication des prélèvements avant d’aboutir à un diagnostic de certitude doit donc être évitée.

Enfin, en cas d’amylose ATTR confirmée (de façon histologique ou de façon non-invasive), le génotypage sur prélèvement sanguin, est indispensable pour distinguer ATTRv et ATTRwt, cela quelques soit l’âge du patient au diagnostic et ses antécédents familiaux, compte-tenu de l’âge de début tardif de la maladie et de sa pénétrance incomplète (50% des ATTRv n’ont pas d’histoire familiale).

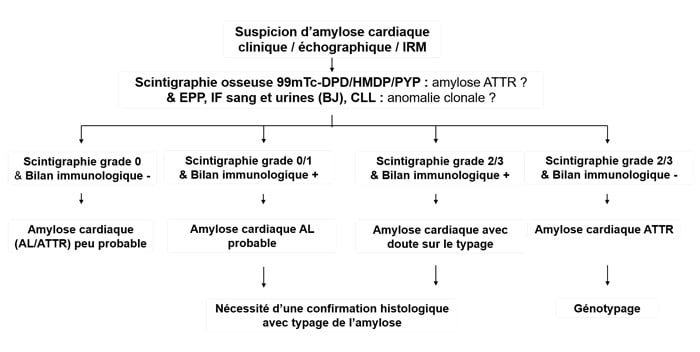

L’algorithme proposé en figure 2 résume la stratégie diagnostique devant une suspicion d’amylose cardiaque.

Figure 2 : algorithme diagnostique pour les amyloses cardiaques

AL : amylose à chaines légères ; ATTR : amylose à transthyrétine ; BJ : protéinurie de Bence Jones ; CLL : chaines légères libres sériques ; EPP : électrophorèse des protides sériques ; IF : immuno-fixation

Diagnostic de sévérité des amyloses cardiaques : atteintes cardiaque et extra-cardiaques

Le bilan de sévérité des amyloses cardiaques repose sur l’évaluation de la gravité de l’atteinte cardiaque d’une part, et du bilan d’extension de la maladie d’autre part. La sévérité de l’atteinte cardiaque repose sur le score de la Mayo Clinic pour les amyloses AL, tenant compte du niveau de NT-proBNP, de Troponine et de l’élévation des chaines légères libres sériques impliquées. Pour les ATTR, deux scores diagnostiques ont été développés, celui du National Amyloidosis Centre britannique utilisant le NT-proBNP et la fonction rénale, et celui de la Mayo Clinic validé pour les ATTRwt et utilisant le NT-proBNP et la Troponine.

Le bilan des atteintes extra-cardiaques sera primordial, en raison soit de leur impact pronostique (syndrome néphrotique sévère, insuffisance hépatique, statut cytogénétique des amylose AL), soit de leurs implications thérapeutiques lourdes. En effet, l’état général et nutritionnel, la présence d’une dysautonomie ou neuropathie périphérique invalidante, ou d’une atteinte digestive avec complications hémorragiques, vont par exemple conditionner l’accès à la greffe cardiaque ou moduler les molécules de chimiothérapie proposées.

Les fausses idées reçues sur le diagnostic des amyloses cardiaques

- Il faut être cardiologue spécialisé dans les cardiomyopathies pour faire le diagnostic

Les amyloses cardiaques notamment ATTRwt deviennent tellement fréquentes que tout cardiologue y sera confronté ; les outils diagnostiques permettent aujourd’hui un diagnostic non-invasif dans un grand nombre de cas, et sont largement disponibles

- Le diagnostic nécessite toujours une preuve histologique

Les amyloses ATTR avec fixation myocardique du traceur osseux en scintigraphie, non associée à une gammapathie monoclonale, n’ont pas besoin de preuve histologique pour confirmer le diagnostic

- La forme la plus fréquente d’amylose cardiaque est l’amylose AL, nécessitant une prise en charge hématologique en centre spécialisé

La forme la plus fréquente d’amylose cardiaque est aujourd’hui l’amylose ATTRwt, dont l’atteinte est souvent peu systémique (cardiaque, téno-synoviale et spinale), et pour laquelle un traitement spécifique est aujourd’hui disponible dans le cadre d’une AMM

- L’atteinte systémique de certaines amyloses cardiaques relègue le cardiologue en dernier maillon de la chaine de prise en charge

Les amyloses cardiaques de forme systémique ont un pronostic dominé par l’atteinte cardiaque, dont la symptomatologie est fréquemment au premier plan, plaçant le cardiologue souvent au cœur de la prise en charge

- A quoi bon faire le diagnostic, la médiane de survie est inférieure à 6 mois et aucun traitement n’existe

En effet, les amyloses AL stade III (avec élévation du NT-proBNP et de la troponine) ont une médiane de survie inférieure à 6 mois. Il ne faut cependant pas baisser les bras : d’une part, c’est tout l’enjeu d’un diagnostic plus précoce, d’autre part les traitements spécifiques évoluent à grande vitesse, et enfin ce ne sont pas la majorité des amyloses cardiaques, les autres bénéficiant aujourd’hui elles aussi de traitements spécifiques, en général stabilisateurs de la maladie donc d’autant plus bénéfiques qu’ils sont proposés à des stades précoces.

Références

- Garcia-Pavia P, Rapezzi C, Adler Y, Arad M, Basso C, Brucato A, et al. Diagnosis and treatment of cardiac amyloidosis. A position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Eur J Heart Fail. avr 2021;23(4):512‑26.

- Boldrini M, Cappelli F, Chacko L, Restrepo-Cordoba MA, Lopez-Sainz A, Giannoni A, et al. Multiparametric Echocardiography Scores for the Diagnosis of Cardiac Amyloidosis. JACC Cardiovasc Imaging. avr 2020;13(4):909‑20.

Retrouvez l'intégralité du dossier spécial "Prise en charge de l'amylose cardiaque en 2021"

Ce contenu vous est proposé avec le soutien institutionnel de Pfizer Maladies Rares

Dans la même thématique

Articles les plus lus

Surveillance et dépistage de la toxicité des anti-HER 2

Publié le 2 avril 2023

Traiter les conséquences cardiologiques des amyloses

Publié le mercredi 25 octobre 2023

SGLT2-i et insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée

Publié le dimanche 21 novembre 2021

Comment dépister la toxicité cardiaque des thérapies ciblées prescrites dans le cadre de la prise en charge du mélanome

Publié le mardi 31 octobre 2023