3 minutes de lecture

Lancement à Rouen de l'Institut Alain-Cribier, dévolu aux maladies des valves cardiaques

Publié le mercredi 12 mars 2025

L'Institut Alain-Cribier, consacré aux maladies des valves cardiaques, situé à Rouen et qui a un quadruple objectif de recherche, soins, formation et information du public, a été lancé officiellement jeudi 6 mars 2025.

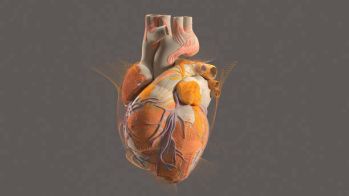

Cette structure porte le nom d'Alain Cribier car cet ancien chef du service de cardiologie au CHU de Rouen, décédé en février 2024, est l'inventeur de la technique d'implantation par voie percutanée d'une valve aortique pour le traitement du rétrécissement aortique (TAVI), technique désormais réalisée dans le monde entier et "qui a déjà sauvé plus de 4 millions de patients dans le monde", rappelle le CHU sur son site internet.

Le lancement a eu lieu en présence des dirigeants du CHU de Rouen, de l'université de Rouen Normandie et de l'Inserm, avec une intervention du ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins, Yannick Neuder (lui-même cardiologue, rappelle-t-on) en vidéo.

Cet institut, qui a de nombreux partenaires, "s'est structuré sur des bases existantes" et l'objectif, en donnant une meilleure visibilité, est de "chercher des financements" pour les nombreux projets développés, a expliqué la Pr Hélène Eltchaninoff, cheffe du service de cardiologie du CHU de Rouen.

Dans le prolongement des travaux d'Alain Cribier, en 2015, une fédération hospitalo-universitaire (FHU) a été labellisée, qui a permis de regrouper des cliniciens et des chercheurs sur cette thématique, avec une structuration d'équipes de Rouen, Caen, Lille et Amiens. Dans un second temps, un financement de 7 millions d'euros par le programme de recherche hospitalo-universitaire (RHU) a été obtenu en 2017, qui a permis d'"élargir le réseau" en impliquant de nouveaux partenaires tels que la Société française de cardiologie (FSC) et des industriels et start-up ayant des développements dans le TAVI.

Encore de nombreuses questions sur le rétrécissement aortique

Si des progrès ont été réalisés dans le traitement du rétrécissement aortique, il reste de nombreuses questions sur lesquelles travailler, souligne Hélène Eltchaninoff: pourquoi le rétrécissement aortique apparaît-il chez certaines personnes, pourquoi progresse-t-il, comment le cœur réagit-il, quelle sera la durabilité des prothèses… Dans l'idéal, il y aurait intérêt à obtenir un statut d'institut hospitalo-universitaire (IHU), qui permettrait d'avoir de nouveaux financements. Mais en absence de nouvel appel d'offres pour la création de nouveaux IHU, l'Institut Alain-Cribier devra aller chercher d'autres financements, notamment via des "grands mécènes" et des collaborations avec des industriels.

Quatre piliers

Hélène Eltchaninoff met en avant une particularité de cet institut, qui est d'avoir quatre piliers: les soins; la recherche et le développement de nouvelles solutions thérapeutiques; la formation; la prévention et la sensibilisation du grand public. A cet égard, "il n'y a pas d'équivalent dans le monde", a-t-elle affirmé. Il existe d'autres centres qui s'intéressent aux valvulopathies mais qui n'ont pas les quatre piliers.

L'institut a de nombreux partenaires. Outre les CHU du nord-ouest de la France déjà cités, on compte en particulier l'hôpital Bichat et l'hôpital européen Georges-Pompidou (HEGP) à Paris (AP-HP), le CHU de Brest, l'Institut du thorax de Nantes, et de nombreuses équipes de recherche Inserm. Il y a également l'Institut Langevin, des écoles d'ingénieurs, des start-up et des industriels. Des centres au Canada (à Québec et Ottawa) devraient participer. Concernant les soins, à Rouen, une unité a été mise en place qui regroupe tous les patients ayant une pathologie valvulaire, avec un parcours unique pour ces patients, incluant ceux de la clinique Saint-Hilaire pour qui les interventions par TAVI sont réalisées au CHU.

Pour la formation, il y a au CHU de Rouen un bâtiment, le Medical Training Center, qui "s'adresse à tous les professionnels de santé" et permet de faire de la simulation de procédures, de la vidéotransmission, et dispose d'une salle de cathétérisme.

Nombreux projets de recherche

Il y a d'ores et déjà une "soixantaine" de projets de recherche, aussi bien en recherche fondamentale que clinique.

En clinique, cela va du traitement non invasif de la sténose aortique par ultrasons à l'optimisation du parcours de soins (avec une expérimentation "article 51"), en passant par l'utilisation d'un scanner à comptage photonique plus précis que les scanners actuels, l'utilisation de l'élastrographie, ou le dépistage de la fragilité chez les patients. La spécialiste cite également l'utilisation de plusieurs cohortes de patients pour construire des bases de données ainsi que des projets d'utilisation de l'intelligence artificielle pour dépister plus précocement le rétrécissement aortique.

Quant à la sensibilisation du grand public, l'objectif est notamment de faire des opérations de dépistage dans la population, sensibiliser au dépistage de cette pathologie par la recherche d'un "souffle au cœur" de façon simple avec le stéthoscope, créer un master pour les patients pour aider à diffuser la connaissance… "Nous sommes en ordre de marche et nous sommes très optimistes" sur la capacité à mettre en œuvre tous ces projets, conclut Hélène Eltchaninoff.

Dans la même thématique

Articles les plus lus

Décès du Pr Alain Cribier, inventeur du TAVI

Publié le 19 février 2024

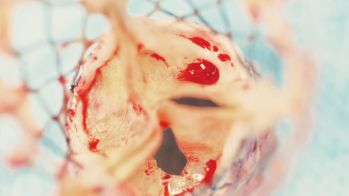

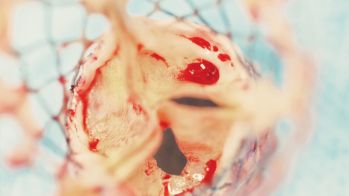

Risque accru d'endocardite sur les valves aortiques chirurgicales d'origine bovine par rapport à celles d'origine porcine

Publié le vendredi 19 janvier 2024

L'implantation de valves cardiaques capables de croître chez un nouveau-né réalisée avec succès, une première chez l'homme

Publié le jeudi 4 janvier 2024

Sténose aortique sévère asymptomatique: un TAVI précoce supérieur à la surveillance clinique

Publié le lundi 28 octobre 2024

0 commentaire

Pour ajouter un commentaire, vous devez être connecté. Se connecter