5 minutes de lecture

L’utilisation de la nouvelle génération de stents actifs à polymère biodégradable plus fins réduit-elle la resténose intra-stent sur les coronaires de petits diamètre ? l’étude BIO-RESORT.

Publié le mercredi 22 mai 2019

Thomas Levesque

Interne à Rouen

Membre du Collège des Cardiologues en Formation

Sur les coronaires de petit diamètre :

- Pas de différence en termes de sécurité entre l’utilisation des stents actifs à polymère durable fins (ZES) d’une part, et des stents à polymère biodégradable très fins (EES) et ultrafins (SES) d’autre part

- Bénéfice potentiel de l’utilisation des stents à polymère biodégradable ultra fins (SES) sur le nombre de nouvelles revascularisations de la lésion coupable

Contexte

Les lésions coronaires sur des artères de petits diamètres représentent une part importante des lésions traitées lors des angioplasties (de l’ordre de 40%). Avec l’avancement des technologies en termes de stenting, ce type de lésions pourrait devenir majoritaire.

Cependant, on sait que plus le diamètre de la lumière intra-stent est petit et plus le risque de resténose est important et que le traitement des coronaires de petits diamètres présente un risque plus important d’évènements cardiovasculaires.

En effet, les stents actifs à polymère durable entrainent un retard d’endothélialisation, ainsi qu’une inflammation chronique des coronaires qui serait à la longue, à l’origine de resténose et nouveaux processus d’athéroscléroses. Il semblerait également que ce phénomène survienne tardivement, au-delà de la 1ère année.

Les nouvelles générations de stents, comme le stent à polymère biodégradable ORSIRO (SES) et le stent à polymère biodégradable SYNERGY (EES) sont moins épais et leur bénéfice sur le risque de resténose pourrait s’avérer d’autant plus importants que le diamètre de l’artère traitée est de petite taille.

Plusieurs études ont déjà démontré de bons résultats cliniques sur les nouvelles générations de stents actif, mais il n’y a pas d’étude ayant comparé l’efficacité de ces différents types de stents dans le traitement des artères de petite taille.

L’objectif de l’étude présentée est de comparer l’efficacité des stents actifs de nouvelle génération très fins et ultrafins avec les stents actifs à polymère durable sur les artères coronaires de petit diamètre.

Méthodologie

Il s’agit d’une sous étude de l’étude BIO-RESORT, qui est une étude de non-infériorité, multicentrique, randomisée, menée en double aveugle.

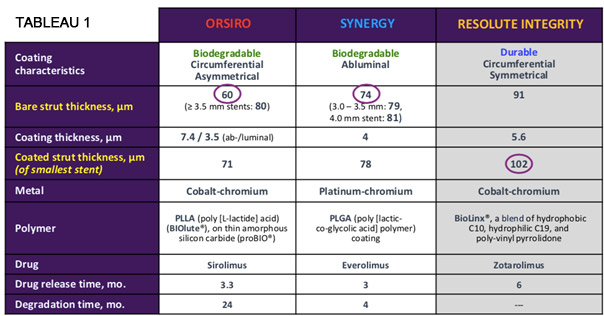

3 types de stents actifs étaient utilisés.

- Le stent à polymère durable libérant du Zotarolimus RESOLUTE INTEGRITY (ZES), qualifié de « fin »

- Le stent à polymère biodégradable libérant de l’Everolimus SYNERGY (EES), qualifié de « très fin »

- Le stent à polymère biodégradable libérant du Sirolimus ORSIRO (SES), qualifié « d’ultrafin »

En effet, comme le montre le tableau n°1, l’épaisseur de la plateforme polymérique des 3 stents, varie de 60 et 74 µm pour les stents SES et EES à 91 µm pour le stent ZES, à polymère durable. Concernant les stents actifs à polymère biodégradable, la dégradation du polymère se fait en 4 mois pour le stent EES et en 24 mois pour le stent SES.

3514 patients ont été inclus et randomisés en 1 : 1 : 1 dans l’étude BIO-RESORT.

Le diamètre seuil pour définir une artère coronaire de petit diamètre était de 2,5 mm en angiographie. Sur les 3514 patients de l’étude BIO-RESORT, 1506 sujets ont eu une angioplastie sur une artère de petit calibre (< 2,5mm), 525 dans le groupe ultrafin (SES), 496 dans le groupe très fin (EES) et 485 dans le groupe fin (ZES).

Les patients ont été suivi sur 3 ans, et au terme des 3 années de suivi, il restait 1452 patients avec des données complètes, soit 96,4% de l’effectif randomisé.

Le critère de jugement principal, est un critère composite incluant :

- La mortalité d’origine cardiaque

- L’infarctus du myocarde en lien avec la lésion traitée

- Et la revascularisation de la lésion traitée.

Les critères de jugements secondaires sont la mortalité d’origine cardiaque, l’infarctus du myocarde de la lésion traitée, la revascularisation sur la lésion traitée, la thrombose de stent.

Deux hypothèses principales ont été évaluées, la comparaison de l’utilisation de stents ultrafins SES avec des stents fins ZES d’une part et, l’utilisation de stents très fins EES avec des stents fins ZES d’autre part.

Résultats principaux

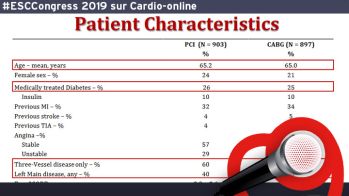

Les 3 groupes étaient comparables. Les sujets étaient principalement de sexe masculin et l’âge moyen était de 64 ans. La proportion de diabétiques était aux alentours de 20% dans les 3 groupes.

On peut relever aussi qu’environ la moitié des patients présentaient un infarctus du myocarde au moment de l’angioplastie, que la plupart des lésions traitées étaient des lésions complexes et qu’environ un tier des procédures concernaient des angioplasties multiples.

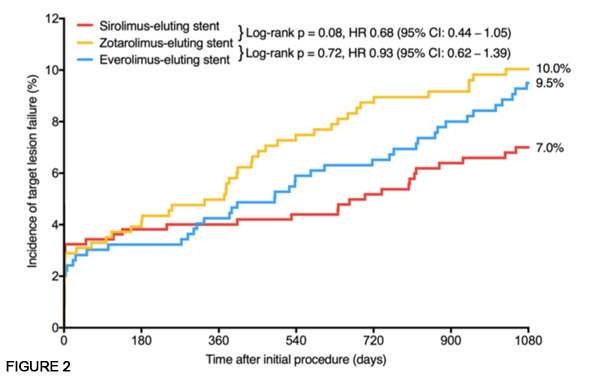

Concernant le critère de jugement principal, il y avait 10% d’événement dans le groupe ZES, 9,5% dans groupe EES et 7% dans le groupe SES. Il n’y a pas de différence significative dans la comparaison entre les stents ZES et SES ainsi qu’entre ZES et EES. Néanmoins, une tendance semble se dégager en faveur du stent SES avec un p = 0,08 (cf figure 1).

L’analyse des critères de jugement secondaire, mortalité d’origine cardiaque et infarctus du myocarde sur la lésion cible ne retrouvait pas non plus de différence significative avec une mortalité cardiaque de 2,4% dans le groupe SES, et 2,5% pour les groupes EES et ZES et d’infarctus du myocarde à 3,3% pour SES, 3,9% pour EES et 4,2% ZES à 3 ans.

En ce qui concerne la thrombose intra-stent, le pourcentage était de 0,4% pour le groupe SES, 0,8% pour EES et 1,1% pour ZES, sans différence significative pour la comparaison avec respectivement p = 0,21 et p = 0,72.

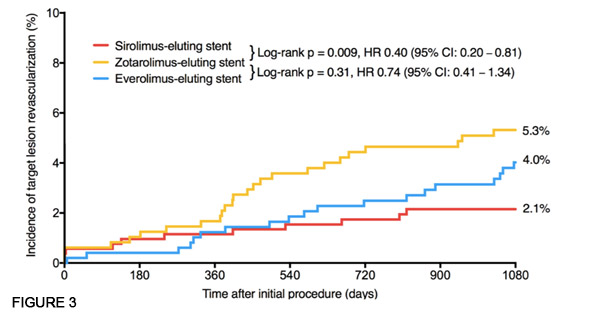

Comme l’illustre la figure 2, la différence significative qui se dégage en faveur de l’utilisation des stents ultrafins (SES) porte sur le nombre de réinterventions sur la lésion coupable avec un pourcentage de revascularisation de 2,1% dans le groupe SES en comparaison avec 5,3% pour ZES (p = 0.009, HR 0.40 (95% CI : 0,20-0,81).

L’analyse de Landmark sur le nombre de revascularisation révèle également que cette différence survient principalement après 1 an de suivi, avec une différence significative entre 1 an et 3 ans de -2,7 entre le groupe SES et le groupe ZES (95% IC : -4,6 - -0.8), p = 0,006. (figure 3)

Conclusion

Cette étude ne montre pas de différence significative sur son critère de jugement principale de sécurité entre les nouveaux stents à polymère biodégradable très fins (EES) et ultra-fins (SES) en comparaison aux stents à polymère durable (ZES).

Néanmoins, il semble y avoir un bénéfice dans l’utilisation de stents à polymère biodégradable ultra-fins (SES) et le nombre de revascularisation sur la lésion traitée au-delà de la 1ère année. A l’instar du pourcentage de thromboses de stents, certains résultats, de par leur faible incidence semble non significatif par manque de puissance statistique.

On peut donc supposer qu’il y ait un réel avantage à utiliser les stents à polymère biodégradable ultra-fins sur les lésions coronaires de petits calibres mais cela reste à confirmer par d’autres études de plus forte puissance.

Dans la même thématique

Articles les plus lus

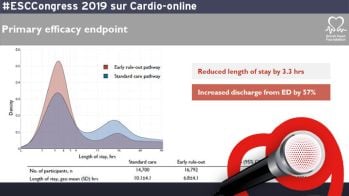

HiSTORIC : un premier dosage de troponine US < 5ng/L permet d'exclure un SCA au SAU !

Publié le lundi 2 septembre 2019

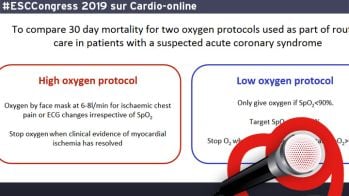

Il ne faut pas administrer systématiquement de l’oxygène dans les SCA !

Publié le samedi 31 août 2019

Traitement combiné Rivaroxaban et Aspirine versus aspirine chez les coronariens ou les artériopathes stables : effet comparable entre les femmes et les hommes

Publié le mardi 3 septembre 2019

Traitement des lésions des artères de petit diamètre coronaires : DCB vs DES ? Analyse de l’essai randomisé BASKET-SMALL 2

Publié le mercredi 22 mai 2019