4 minutes de lecture

La place de l’assistance circulatoire dans le choc cardiogénique en 2018

Publié le mercredi 29 août 2018

Congrès de la Société Européenne de Cardiologie (ESC) 2018

Ce contenu vous est présenté par Cyrielle Desnos, interne en cardiologie à Paris et membre du Collège des Cardiologues en Formation (CCF).

Le choc cardiogénique est une pathologie grave, son taux de mortalité est estimé en moyenne à 50% actuellement. Il existe plusieurs cadres étiologiques, la cause ischémique arrivant en première position (70% des chocs cardiogéniques). Les deux versants majeurs de la prise en charge sont, l'étiologie, lorsqu’elle est accessible (ex: revascularisation de l’infarctus à la phase aiguë), et l'hémodynamie, dont l’objectif est de maintenir une perfusion correcte des organes cibles. Ce second volet fait intervenir d’abord classiquement des amines vasoactives. L’assistance circulatoire doit ensuite être discutée si le malade n’est pas rapidement stabilisé. La classification INTERMACS peut alors être utilisée (1). Le point fondamental est de discuter l’assistance sans attendre l’installation d’une défaillance multiviscérale chez un malade en choc cardiogénique.

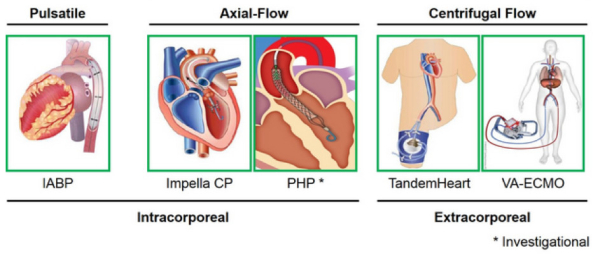

Les dispositifs d’assistance circulatoire suivants sont disponibles et doivent être adaptés à la situation hémodynamique du malade et son devenir prévisible (2).

Figure 1 : Pompes à débit continu (ESC 2018)

En phase aiguë, devant une dysfonction mono ou biventriculaire, l’oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) veino-artérielle permet de rétablir une hémodynamique, et donc une perfusion des organes cibles, en assurant un débit laminaire. Des données robustes seront disponibles à court terme concernant le bénéfice de l’ECMO dans le choc cardiogénique d’origine ischémique (essai ANCHOR). Le flux rétrograde inhérent à ce type d’assistance augmente la post charge ventriculaire gauche, pouvant mener à des œdèmes aigus du poumon (OAP) réfractaires.

Face à ce risque de surcharge pulmonaire, l’Impella a une place de choix dans la décharge le ventricule gauche sous ECMO. De la même façon, le ballon de contre pulsion intra aortique, qui seul ne s’accompagne d’aucun bénéfice sur la survie des patient (3), peut avoir une place chez le malade sous ECMO pour diminuer la post charge du ventricule gauche et participer à la résolution d’OAP réfractaire. Ces deux dispositifs ont également le bénéfice de limiter la stase du ventricule gauche pouvant survenir à très court terme chez les malades laminaires sous ECMO. Ils nécessitent, à eux seuls, une anticoagulation efficace.

La survenue d’un OAP réfractaire ou d’une stase majeure (contraste spontané) sous ECMO veino-artérielle malgré ces dispositifs supplémentaires font discuter un switch pour une ECMO centrale, permettant par ailleurs une durée d’assistance plus prolongée.

Focus sur l’Impella

L’Impella est un cathéter de 12F à l’extrémité duquel se trouve une pompe axiale. Placée par voie artérielle fémorale, elle permet d’éjecter du sang du ventricule gauche, à travers la valve aortique, luttant ainsi contre l’élévation de post charge du ventricule gauche. La première Impella ne permettait d’obtenir qu’un débit laminaire de 2,5 L/min. Plus récemment, l’Impella CP offre un débit d’environ 4 L/min. Ce dispositif permet donc désormais d’obtenir un débit quasi physiologique.

En parallèle de son rôle de décharge du ventricule gauche sous ECMO, se développe actuellement une recherche pour son intérêt potentiel dans la réalisation de revascularisation coronaire protégée. Le rationnel repose sur le fait que les malades à haut risque pour leur revascularisation (FEVG < 35%, revascularisation complexe pluritronculaire, comorbidités), pourraient bénéficier d’une assistance de courte durée par Impella CP durant l’angioplastie. Les données de PROTECT II (4) ne montraient pas de différence entre l’Impella 2.5 et le BCPIA sur les évènements cardiovasculaires à J30 dans cette indication, avec toutefois un signal en faveur de l’Impella à 90 jours.

Le développement de cette technique d’assistance, ces dernières années, motive la réalisation d’un essai randomisé, comparant l’Impella aux autres techniques d’assistance dans le choc cardiogénique d’étiologie ischémique (DanGer Shock). Un registre américain recense actuellement les patients assistés par Impella dans un contexte de choc cardiogénique ou de revascularisation à haut risque et leur devenir (5). L’éventuel bénéfice apporté par ce dispositif sera à mettre en balance avec ses deux complications majeures et non rares : l’hémorragie et l’ischémie aigue de jambe.

À moyen terme, soit à distance du choc cardiogénique, les malades présentant une défaillance cardiaque persistante non éligibles d’emblée à une greffe cardiaque, peuvent bénéficier d’une assistance choisie en fonction d’un critère: l’existence d’une dysfonction monoventriculaire gauche ou biventriculaire. En cas de dysfonction du ventricule gauche seul, le malade est éligible à un dispositif d'assistance ventriculaire gauche (LVAD): heartmate II ou III ou heartware. Les données les plus récentes de la littérature plaident pour le heartmate III en termes de survie sans événement embolique neurologique et sans dysfonction de pompe (6).

En cas de dysfonction biventriculaire, le choix se portera sur un cœur artificiel type CardioWest ou BerlinHeart, ou sur une double assistance LVAD + RVAD.

Dans ce champ, l'avenir consistera à optimiser les biomatériaux, et donc la biocompatibilité de ces dispositifs, ainsi qu'à développer un cœur artificiel rechargeable par voie transcutanée, afin de s’amender des infections de drive et d’offrir la meilleure qualité de vie au malade.

Bibliographie

- Stevenson LW et al. INTERMACS profiles of advanced heart failure: the current picture. J Heart Lung Transplant Off Publ Int Soc Heart Transplant. juin 2009

- Ponikowski P et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2016

- Thiele H et al. Intra-aortic balloon counterpulsation in acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock (IABP-SHOCK II): final 12 month results of a randomised, open-label trial. Lancet Lond Engl. 16 nov 2013

- Dangas GD et al. Impact of hemodynamic support with Impella 2.5 versus intra-aortic balloon pump on prognostically important clinical outcomes in patients undergoing high-risk percutaneous coronary intervention (from the PROTECT II randomized trial). Am J Cardiol. 15 janv 2014

- Vetrovec GW et al. The cVAD registry for percutaneous temporary hemodynamic support: A prospective registry of Impella mechanical circulatory support use in high-risk PCI, cardiogenic shock, and decompensated heart failure. Am Heart J. mai 2018

- Mehra MR et al. Two-Year Outcomes with a Magnetically Levitated Cardiac Pump in Heart Failure. N Engl J Med. 12 avr 2018

Toute l'actualité de l'ESC 2018

Articles les plus lus

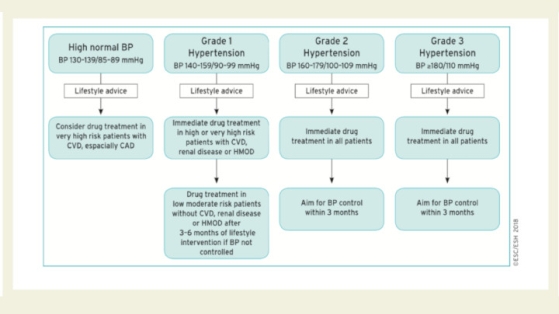

L’hypertension artérielle (HTA) : les recommandations de l’ESC/ESH 2018

Publié le 28 août 2018

Prophylaxie anti-Oslérienne : ne faudrait-il pas faire retour arrière ?

Publié le mercredi 14 novembre 2018