9 minutes de lecture

L’hypertension artérielle (HTA) : les recommandations de l’ESC/ESH 2018

Publié le mardi 28 août 2018

Congrès de la Société Européenne de Cardiologie (ESC) 2018

L'essentiel des recommandations 2018 sur l'HTA vous est présenté par deux membres du CCF : John Kikoïne, interne à Paris (auteur) et Romain Boulestreau, ancien CCA à Bordeaux (relecteur).

1. Les aspects diagnostiques

1.1. Définition et classification de l’hypertension artérielle

La relation entre la pression artérielle (PA), les événements cardiovasculaires et rénaux ainsi que la mortalité est continue, ce qui rend la distinction entre une PA dite « normale » et l'hypertension artérielle (HTA) quelque peu arbitraire. L'HTA est définie comme le niveau de pression artérielle auquel les avantages d’un traitement l'emportent sur les risques, tels que documentés par des essais cliniques.

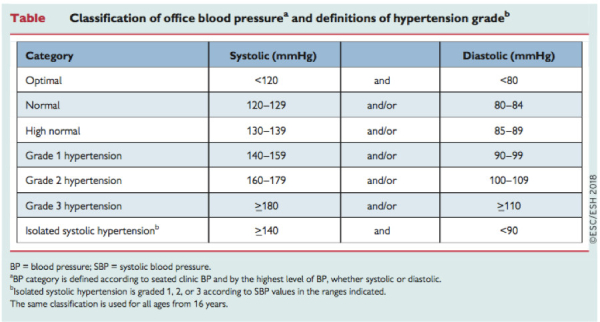

La classification des différents grades d’hypertension, et la définition (basées sur la mesure de la pression artérielle en cabinet) sont inchangées par rapport aux recommandations précédentes de 2013.

Tableau 1 : Classification des pressions artérielles mesurées en cabinet médical et définition des grades d’hypertension artérielle (ESC/ESH 2018)

1.2. Évaluation du risque cardiovasculaire

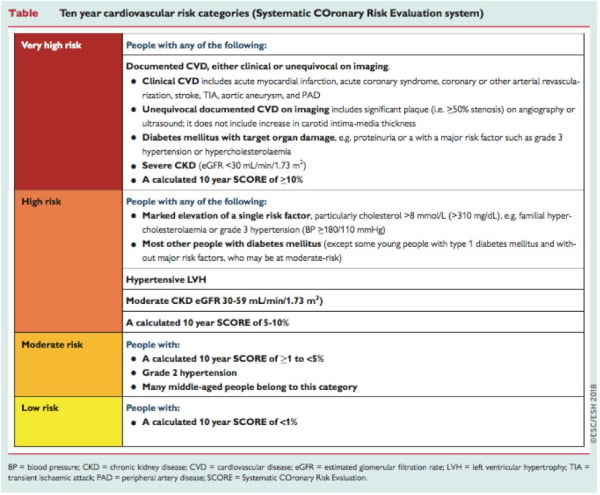

L’HTA survient rarement de façon isolée et est souvent accompagnée d’autres facteurs de risques cardiovasculaires. L’évaluation et la quantification du risque cardiovasculaire total sont importants chez les patients hypertendus afin de déterminer l’éventuelle indication à un traitement antiagrégant plaquettaire (ou par statine) permettant de diminuer ce risque (Tableau 2).

Les recommandations ESC 2018 insistent sur l’importance de prendre en considération les atteintes d’organes liées à l’HTA dans l’évaluation du risque cardiovasculaire des patients. En effet l’inclusion des atteintes d’organes liées à l’HTA aide à identifier les patients hypertendus à haut risque ou à très haut risque CV qui pourraient sinon être mal classés comme présentant un niveau de risque inférieur par le tableau SCORE (Tableau 1).

Tableau 2 : Catégories des risques cardiovasculaires sur dix ans (SCORE) – ESC/ESH 2018

2. La mesure de la pression artérielle (PA)

Il est recommandé que le diagnostic d'hypertension soit basé sur :

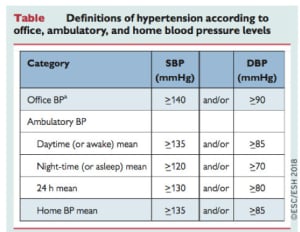

- Une mesure de la pression artérielle en ambulatoire (MAPA, aussi appelé holter tensionnel) et/ou des automesures, à condition qu’elles soient réalisables sur les plans logistique et économique (I,C) (Tableau 3) ;

- À défaut, des mesures répétées de la PA au cabinet sur plus d'une consultation, sauf lorsque l'HTA est sévère. À chaque consultation, trois mesures de PA doivent être enregistrées, espacées de 1 à 2 minutes, et des mesures supplémentaires doivent être effectuées si les deux premières lectures diffèrent de > 10 mmHg (I,C).

Tableau 3 : Définition de l’HTA selon les seuls tensionnels en cabinet, en ambulatoire et à domicile (ESC/ESH 2018)

Lors de la première consultation, il est recommandé de mesurer la tension artérielle (TA) au minimum aux deux bras, car une différence de PA > 15 mmHg entre ceux-ci suggère une maladie athéromateuse et est associée à un risque cardiovasculaire accru (I,A).

Le cas échéant, il est préconisé que toutes les mesures de PA utilisent le bras avec la mesure de la TA la plus élevée (I, C). Il faut également rechercher une hypotension orthostatique qui modifierait l’attitude thérapeutique.

La mesure de la PA doit être répétée au moins tous les 5 ans si la PA est dite optimale, tous les 3 ans si la PA est normale et tous les ans si la PA est normale-haute (I,C). Chez les patients de plus de 50 ans, un dépistage plus fréquent de la pression artérielle au cabinet doit être envisagé (IIa, C).

3. Évaluation clinique et évaluation des atteintes d’organes médiées par l'hypertension chez les patients hypertendus

3.1. Évaluation clinique

L’évaluation clinique a pour but d'établir le diagnostic et le grade de l’HTA et de dépister les potentielles causes secondaires de l'hypertension artérielle.

Comment reconnaître les indications du bilan complet d’HTA secondaire ?

- Apparition précoce d'une HTA de grade 2 ou 3 (< 40 ans), ou apparition soudaine d'une HTA ou d'une aggravation rapide de la PA chez les patients âgés ;

- HTA résistante ;

- HTA avec point d’appel clinique ;

- HTA avec atteinte dysproportionnée des organes cibles ;

- HTA d’emblée sévère, ou devenant brutalement sévère, urgences hypertensives.

- Recherche des signes qui orientent vers une des causes d’HTA secondaire suivantes :

- Antécédents de maladie rénale / urinaire, HTA rénovasculaire ;

- Consommation de drogue, toxicomanie, thérapies concomitantes : corticoïdes, vasoconstricteur nasal, chimiothérapie, réglisse ;

- Recherche d’hyperaldostéronisme : antécédents d'hypokaliémie spontanée ou provoquée par les diurétiques, épisodes de faiblesse musculaire et tétanie ;

- Souffle lombaire à la recherche d’une sténose artérielle rénale ;

- Recherche phéochromocytome : sueurs, maux de tête, anxiété ou palpitations ; tâche cutanée café-au-lait (neurofibromatose) ;

- Symptômes/signes évocateurs d'une maladie thyroïdienne ou d'hyperparathyroïdie ;

- Comparaison du pouls radial avec le fémoral, de la tension artérielle aux membres supérieurs et inférieurs pour détecter la différence radio-fémoral dans la coarctation aortique, souffle sous clavier gauche ;

- Signes évocateurs d’un syndrome de Cushing ou d’une acromégalie ;

- Grossesse en cours et utilisation de contraceptifs oraux ;

- Antécédents d’apnée du sommeil...

Également, l’évaluation clinique permet d'identifier les facteurs pouvant contribuer au développement de l'HTA essentielle (mode de vie, traitements concomitants, antécédents familiaux), ainsi que les facteurs de risque cardiovasculaire, les atteintes d’organes liée à l’HTA et les maladies cardiovasculaires (MCV), cérébrovasculaires ou rénales.

3.2. Évaluation paraclinique

Les examens paracliniques recherchent une atteinte d’organe lié à l’HTA, d’autres facteurs de risque et des complications cardiovasculaires, des signes d’HTA secondaire :

Examens cardiologiques

La réalisation d’un ECG est recommandé chez tous les patients hypertendus (I,B).

L’échocardiographie est conseillée chez les patients hypertendus en présence d'anomalies ECG ou de signes/symptômes cardiologiques (I,B).

Examens rénaux

La mesure de la créatinine sérique et du débit de filtration glomérulaire (DFG) est recommandée chez tous les patients hypertendus (I,B). À noter qu’en France, la kaliémie est également obligatoire pour rechercher un hyperaldostéronisme.

La mesure de l’albuminurie (avec rapport albuminurie/créatininurie) est préconisée chez tous les patients hypertendus (I,B).

Une échographie rénale (avec un doppler des artères rénales) doivent être envisagés chez les patients présentant une insuffisance rénale, une albuminurie ou une suspicion d’HTA secondaire (IIa,C).

Examens vasculaires

Une échographie doppler des troncs supra-aortique (I,B) peut être envisagée pour détecter des plaques d’athéromes asymptomatiques ou de sténoses carotidiennes chez les patients présentant une maladie vasculaire documentée ailleurs (IIb,B).

Examens ophtalmolologiques

La réalisation d’un fond d’œil est recommandée chez les patients présentant une HTA de grade 2 ou 3 et chez tous les patients hypertendus atteints de diabète (I,C).

Examens cérébraux

Chez les patients hypertendus présentant des symptômes neurologiques et/ou des troubles cognitifs, une IRM (ou un scanner cérébral) doit être envisagée pour la détection des infarctus cérébraux, des micro-hémorragies cérébrales spontanées (microbleeds) et des lésions de la substance blanche (IIa,C).

4. Le traitement de l’hypertention artérielle (HTA)

4.1. Seuils de pression artérielle nécessitant un traitement

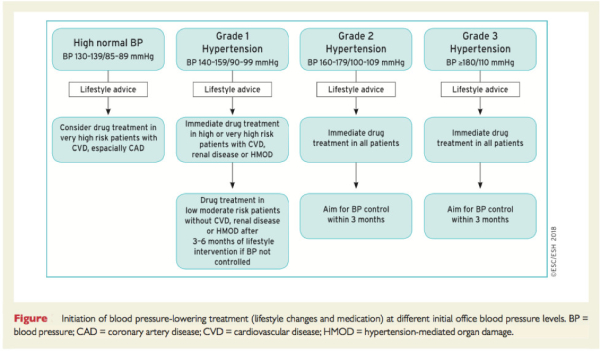

Des interventions sur le mode de vie sont recommandées pour tous les patients à partir d’une pression artérielle normal-haute. Le seuil nécessitant de débuter un traitement pharmacologique a été ramené à 140/90 mmHg, quelles que soient les comorbidités, sauf pour les patients de plus de 80 ans où il est fixé à 160/90 mmHg (Figure 1).

Figure 1 : Introduction du traitement antihypertenseur (changements de mode de vie et de médicaments) à différents niveaux de la pression artérielle initiale (ESC/ESH 2018)

4.2. Objectifs de pression artérielle sous traitement

Le premier objectif du traitement soit d'abaisser la PA à moins de 140/90 mmHg chez tous les patients, et, à condition qu’il soit bien toléré, de cibler les valeurs de PA traitées à 130/80 mmHg ou moins chez la plupart des patients (I,A).

Chez les patients de moins de 65 ans bénéficiant de traitements hypotenseurs, il est recommandé de réduire la pression artérielle systolique (PAS) entre 120 - 129 mmHg chez la plupart des patients (I,A) .

Chez les patients âgés de plus de 65 ans recevant des médicaments hypotenseurs, il est préconisé que la PAS cible soit située entre 130-139 mmHg (I,A). Une surveillance étroite des effets indésirables est préconisée, notamment la présence d’une hypotension orthostatique (I,C). Ces objectifs sont indiqués quel que soit le risque cardiovasculaire des patients (I,A). Une cible de pression artérielle diastolique (PAD) inférieure à 80 mmHg doit être envisagée pour tous les patients hypertendus, indépendamment du niveau de risque cardiovasculaire et des comorbidités (IIa,B).

4.3. Mesures hygiéno-diététiques et HTA

Des modifications du mode de vie peuvent prévenir, retarder l'apparition de l'HTA, réduire le risque cardiovasculaire, et prévenir le besoin d'un traitement médicamenteux chez les patients présentant une hypertension de grade 1. Cependant, une intervention sur le style de vie ne devrait jamais retarder le début du traitement médicamenteux chez les patients présentant une atteinte d’organe liée à l’HTA, ou présentant un risque cardiovasculaire élevé.

Les mesures hygiéno-diététiques recommandées (I,A) sont bien connues :

- restriction sodique grâce à un régime hyposodé (< 5 g/j) ;

- limitation de la consommation d’alcool ;

- régime alimentaire équilibré, avec consommation de fruits et légumes et des acides gras insaturés ;

- perte de poids (IMC entre 20 et 25kg/m2) ;

- exercice physique régulier ;

- arrêt du tabac

4.4. Traitements médicamenteux de l’HTA

Cinq grandes classes de médicaments sont préconisées pour le traitement de routine de l'HTA : les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC), les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine 2 (ARA 2), les bêtabloquants, les inhibiteurs calciques et les diurétiques thiazidiques (I,A).

Malgré la disponibilité des traitements médicamenteux efficaces contre l'hypertension artérielle, le taux de contrôle de la pression artérielle reste insuffisant.

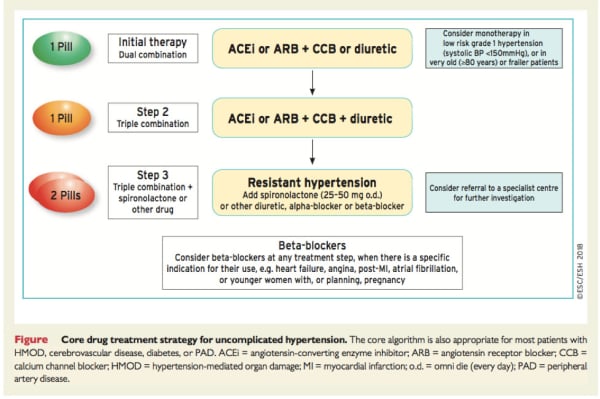

Un algorithme décisionnel a été développé pour fournir une recommandation de traitement simple et pragmatique pour le traitement de l'HTA, basé sur quelques principes et recommandations clés.

Les recommandations clés

L'introduction d'un traitement chez la plupart des patients devrait se faire avec une bithérapie combinée, afin d'améliorer la rapidité, l'efficacité et la prévisibilité du contrôle tensionnel (I,A). Cela approuve le concept selon lequel un traitement initial efficace de l'hypertension artérielle nécessite au moins deux médicaments pour la plupart des patients.

Attention cependant à adapter la dose au niveau tensionnel ambulatoire pour ne pas « sur-traiter » le patient.

Les associations médicamenteuses à préférer sont un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC), ou un antagoniste de l'angiotensine II (ARA2) , avec un inhibiteur calcique ou un diurétique (I,A).

Un bêtabloquant, associé à un diurétique ou à un autre médicament des autres grandes classes, est une alternative lorsqu'il existe une indication spécifique (cardiopathie ischémique, dysfonction ventriculaire gauche, contrôle de la fréquence en cas de FA...) (I,A).

La monothérapie ne doit généralement pas être utilisée en première intention, sauf pour les patients âgés et ceux à faible risque CV présentant une hypertension de grade 1 (I,B).

Une triple association comprenant un IEC (ou ARA2), un inhibiteur calcique et un diurétique doit être utilisé si la PA n'est pas contrôlée par une bithérapie à pleine dose (I,A).

L’addition de spironolactone à une triple thérapie est le traitement de choix dans les cas d’hypertension résistante (I,B). En France, un patient non contrôlé par la trithérapie optimale à pleine dose bénéficiera d’un bilan d’HTA secondaire dans un centre expert avant de démarrer la spironolactone. D'autres classes de médicaments antihypertenseurs peuvent être utilisés uniquement si cette stratégie de traitement ne permet pas de contrôler la PA (autres diurétiques, bétabloquants, alphabloquants) (I,B).

Les techniques interventionnelles comme la dénervation rénale ne sont pas indiquées en dehors des essais cliniques (III,B).

Figure 2 : Stratégie fondamentale des traitement médicamenteux des HTA non compliquées (ESC/ESH 2018)

Conclusion : quelles sont les grandes nouveautés sur l’HTA ?

La mesure de la pression artérielle (PA)

Les nouvelles recommandations ESC 2018 préconisent une utilisation plus large de la mesure de la PA en ambulatoire avec un appareil MAPA et/ou les automesures, afin de confirmer le diagnostic d’HTA, détecter l'HTA blouse-blanche et l’HTA masquée, et surveiller le contrôle de la PA sous traitement.

Les traitements de l’HTA

Il est préconisé d’utiliser un traitement moins conservateur chez les patients âgés et très âgés, grâce à l’abaissement des seuils de la TA et des objectifs de traitement pour ces patients, et en mettant l’accent sur les considérations d’âge biologique, plutôt que chronologique. A noter que le traitement ne devrait jamais être refusé ou retiré sur la base de l'âge, à condition qu’il soit bien toléré.

Afin d’améliorer le contrôle de la TA des patients, il faut privilégier les stratégies thérapeutiques suivantes :

- Des traitements combinés pour le traiter initialement de la plupart des patients souffrant d’hypertension artérielle ;

- Un traitement à pilule « unique » (deux médicaments en un comprimé) ;

- Des algorithmes de traitement médicamenteux simplifiés, avec l'utilisation préférée d’un IEC (ou ARA2), combinés à un inhibiteur calcique et/ou à un diurétique thiazidique, comme stratégie de traitement de base.

Il n’est pas recommandé de réaliser des procédures interventionnelles comme la dénervation rénale en dehors des essais thérapeutiques.

Les objectifs de PA chez les patients traités pour l’HTA

La cible tensionnelle sous traitement est abaissée à 120 – 130 / 70 - 79 mmHg chez la plupart des patients de moins de 65 ans. Elle est abaissée également à 130 - 140 mmHg / < 80 mmHg chez les insuffisants rénaux, et chez les patients plus âgés si le traitement est bien toléré.

L’observance thérapeutique et le rôle clé des acteurs de santé

Les recommandations insistent l’importance de détecter une mauvaise observance aux traitements médicamenteux.

Elles soulignent aussi le rôle important des infirmiers (IDE) et des pharmaciens dans prise en charge à long terme de l'hypertension artérielle (éducation, soutien, suivi), qui s’inscrit dans la stratégie globale visant à améliorer le contrôle de la PA des patients traités pour l’HTA.

Toute l'actualité de l'ESC 2018