13 minutes de lecture

Recommandations ESC 2020 : cardiologie du sport et activité physique chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires

Publié le mardi 1 septembre 2020

Auteur :

Antoine Deney

Membre du Collège des Cardiologues en Formation, Toulouse.

Relecture : Dr Frédéric Schnell, Rennes

En direct de l'ESC Congress 2020

Les dernières grandes recommandations de l’ESC en cardiologie du sport remontaient à 2005, avec deux mises à jour annexes en 2018 -2019.

Il s’agit là de recommandations actualisées se basant sur les données les plus récentes de la littérature traitant le plus exhaustivement possible de la cardiologie du sport.

Une des nouveautés est que ces recommandations ne s’adressent pas seulement aux athlètes de compétition mais également aux patients souhaitant pratiquer une activité sportive.

Ces recommandations s’articulent autour des différents thèmes de la sous-spécialité :

- L’identification de pathologie cardiovasculaire et la stratification du risque individuel en vue d’une pratique de sport de loisir ou de compétition ;

- L’activité physique et le contrôle du risque cardiovasculaire ;

- Le sport en pathologie cardiovasculaire ;

- Le sport dans les situations particulières.

Comme précisé par les auteurs, du fait d’un vaste champ de scénarios possibles, dans une population sportive hétérogène, un spectre large de pathologie et une littérature limitée, ces recommandations ne doivent pas être considérées comme une opposition juridique.

Celles-ci ont pour vertu d’être un guide à la pratique clinique et encouragent fortement la décision médicale partagée en respectant l’autonomie de l’individu sportif après une information détaillée des risques encourus de complications ou d'événements indésirables.

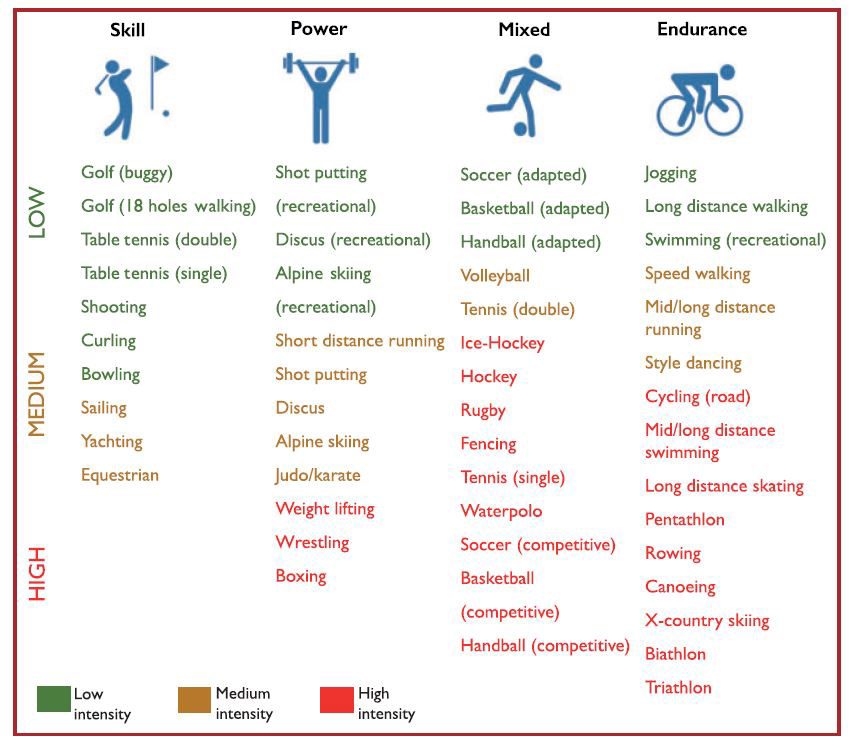

Figure 1: classification des exercices physiques et sports des recommandations de l’ESC 2020

1. Stratification du risque cardiovasculaire / mort subite

= une mort subite et inattendue, due à une cause cardiaque, ou une mort subite avec un cœur structurellement normal à l'autopsie mais sans autre explication du décès avec des antécédents compatibles avec un décès d'origine cardiaque.

Épidémiologie

- Concerne majoritairement le sportif âgé en lien avec un syndrome coronarien aigu

- 50% des patients ne présentent aucune histoire ou symptômes précurseurs

- Incidence mal connue du fait d’un mauvais report des données allant de 1 pour 1 millions à 1 pour 5000 sportifs

- Risque supérieur pour les hommes/ femmes à 3/1 à 9/1

- Risque supérieur pour les sportifs d’origine afro caribéenne/ sportifs blancs à 3/1

Étiologie

Avant 35 ans, les anomalies génétiques ou congénitales sont les principales causes de mort subite.

0.3% des jeunes sportifs asymptomatiques présentent une anomalie cardiaque pouvant être responsable de mort subite.

Après 35 ans, >80 % est lié à une origine coronarienne et concerne principalement le sportif non aguerri.

Screening

L’électrocardiogramme a un rôle central dans le dépistage avec une performance de dépistage toujours supérieur à un interrogatoire et un examen physique bien conduit.

L’échographie trans-thoracique systématique n’en a pas fait la preuve.

Le rendement de l’épreuve d’effort n’a que peu de rentabilité chez un patient asymptomatique, du fait du nombre de faux positifs importants, et n’est pas recommandé chez le patient asymptomatique pour le dépistage d’ischémie, sauf chez le patient à haut risque de maladie coronaire. Selon SCORE, il pourra être préféré d’emblée un test d’effort couplé à de l’imagerie.

Son intérêt peut se retrouver dans l’évaluation de la pression artérielle à l’effort, la recherche d’arythmie ou l’évaluation des capacités physiques permettant des recommandations individualisées à la pratique du sport.

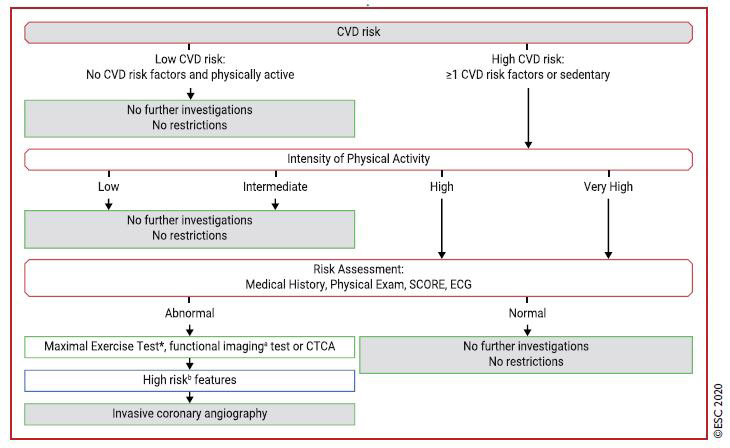

Tableau 1 : évaluation du risque cardiovasculaire chez les patients asymptomatiques de plus de 35 ans

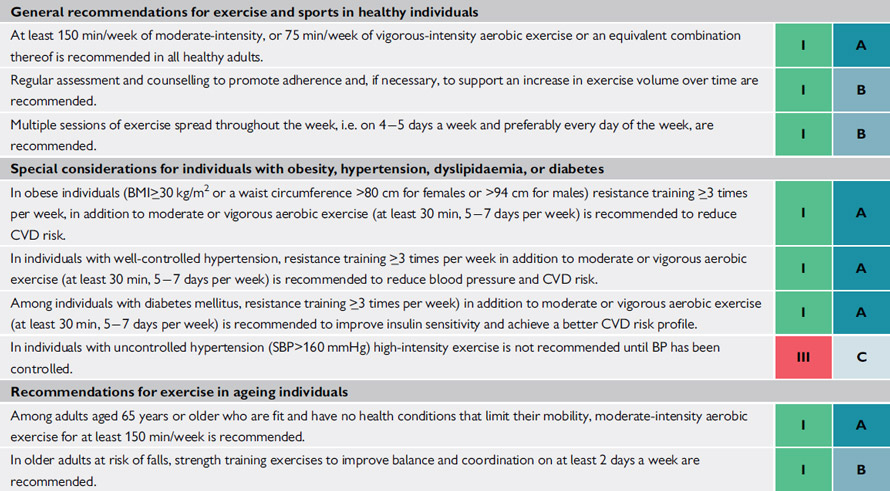

2. Exercice physique chez sujet sain avec ou sans facteurs de risque cardiovasculaire/ sujet âgé

3. Exercice physique et pathologie cardiovasculaire

Syndrome coronarien chronique

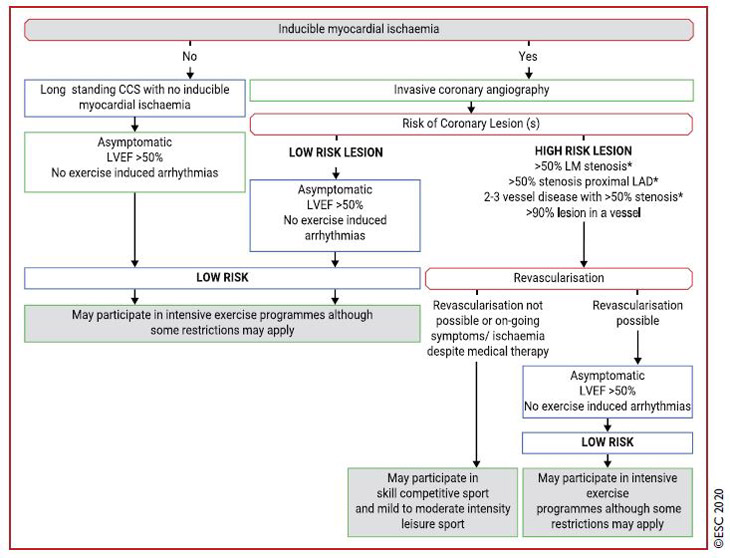

Pour les diverses situations de syndrome coronarien chronique, l’algorithme décisionnel sous-jacent est recommandé :

- Asymptomatique

- Absence de lésion coronarienne critique résiduelle

- Sans dysfonction ventricule gauche et trouble de cinétique

- Sans signe d’ischémie à l’épreuve d’effort maximale

- Sans arythmie à l’effort : tachycardie ventriculaire non soutenue, ESVs polymorphes ou répétées

- À au moins 1 an d’un syndrome coronarien aigu ou à au moins 3 à 6 mois d’une revascularisation complète d’une coronaropathie stable

Tableau 2 : algorithme décisionnel du syndrome coronarien chronique et sport

L’âge > 60 ans associé à un syndrome coronarien chronique est avancé comme restreignant la pratique des sports à haute intensité d’endurance, de puissance ou mixte du fait du sur-risque de complication.

Si l’ischémie ne peut être traitée, les sports de compétition sont interdits à l’exception des sports d’adresse de faible intensité après évaluation individuelle. La pratique du sport en loisir à une intensité faible à modérée est autorisée avec une cible haute de 10 bpm en dessous du seuil d’ischémie.

Une réadaptation cardiaque est bien sûr indiquée après un SCA.

Cas particuliers :

Anomalies de naissance des coronaires :

- 0.44% de la population adolescente, 2/3 des patients asymptomatiques.

- Nécessité d’évaluer l’ischémie et le retentissement par une épreuve d’effort. IIa C

- Chez les personnes asymptomatiques en cas d’anatomie favorable sans ischémie induite pas de limitation à la pratique du sport en compétition. IIb

- Après la réparation chirurgicale, la pratique de tous les sports peut être envisagée, au plus tôt 3 mois après l'opération, s'ils sont asymptomatiques et s'il n'y a pas de preuve d'ischémie myocardique inductible ou d'arythmies cardiaques complexes pendant l'épreuve d'effort maximal. IIb C

- La participation à la plupart des sports de compétition de contrainte modérée à élevée sur les anatomies défavorables n'est pas recommandée. III C

Pont myocardique :

- Participation aux sports de compétition ou loisir autorisé si asymptomatiques et sans ischémie ou arythmie ventriculaire inductible lors des tests d'effort maximal. IIa C

- Les sports de compétition ne sont pas recommandés pour les personnes symptomatiques avec de l’ischémie persistante ou des arythmies cardiaques complexes lors de l'épreuve d'effort maximal. III

Valvulopathies

De façon générale : patient asymptomatique + anomalie valvulaire minime à modérée + fonction ventriculaire préservée + bonne capacité fonctionnelle sans ischémie myocardique induite par l'exercice, une réponse hémodynamique anormale ou arythmies = faible risque

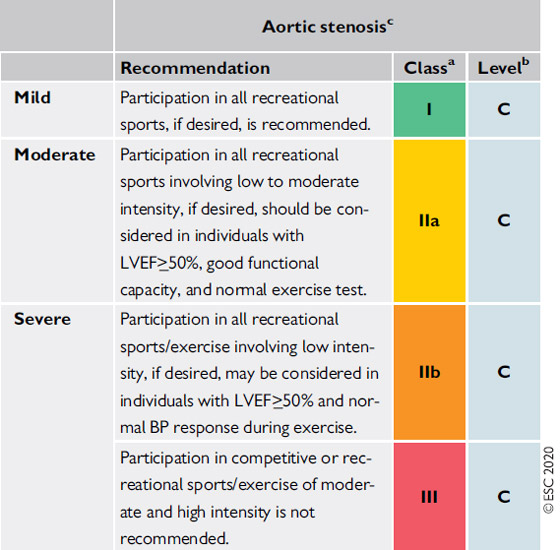

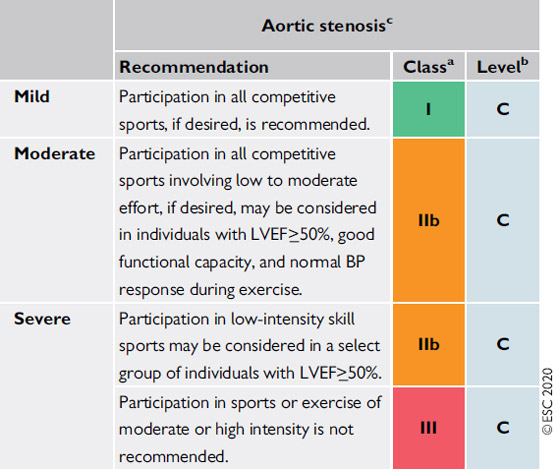

Sténose aortique

Tableau 3 : recommandations pour le sport et activité physique de loisir chez le patient asymptomatique

Tableau 4 : recommandations pour le sport et activité physique de compétition chez le patient asymptomatique

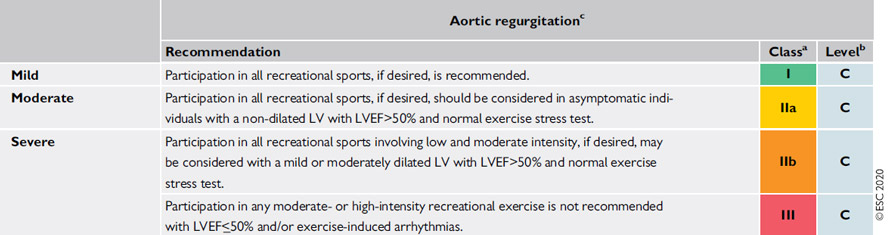

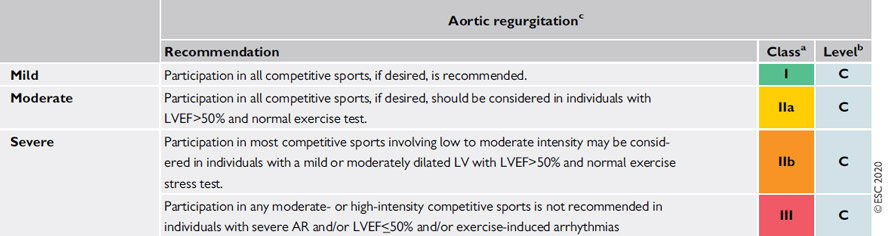

Insuffisance aortique

Tableau 5 : recommandations pour le sport et activité physique de loisir chez patient asymptomatique

Tableau 6 : recommandations pour le sport et activité physique de compétition chez le patient asymptomatique

Cas particulier de la bicuspidie aortique

- Si pas d’aortopathie, les recommandations sus-jacentes des valvulopathies aortiques s’appliquent aux bicuspidies

- Pas de preuve de progression plus rapide de dilatation aortique chez les sportifs vs non sportifs mais prudence (cf partie aortopathie)

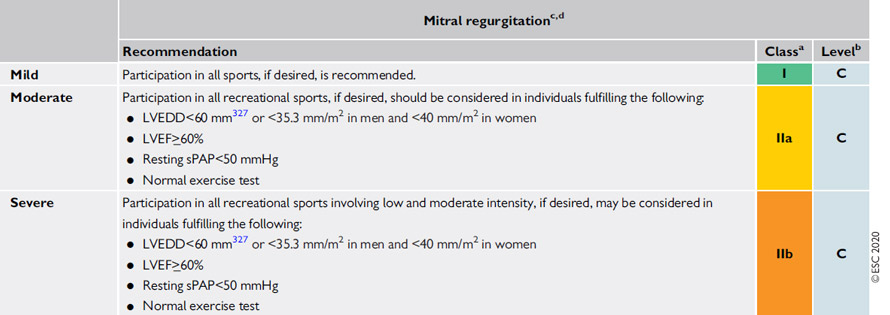

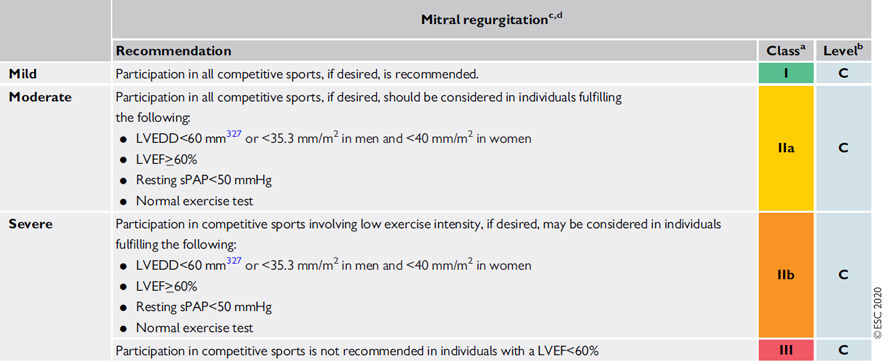

Insuffisance mitrale

Tableau 7 : recommandations pour le sport et activité physique de loisir chez le patient asymptomatique

Tableau 8 : recommandations pour le sport et activité physique de compétition chez le patient asymptomatique

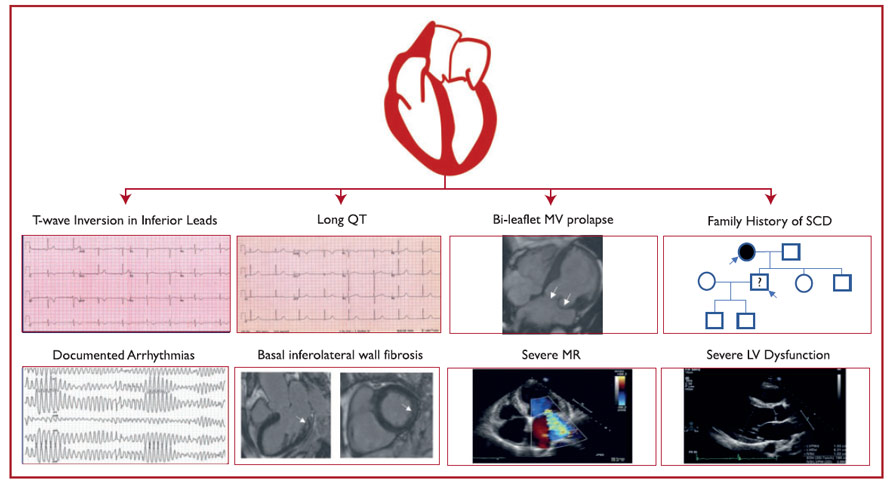

Cas particulier du prolapsus mitral:

- Insuffisance mitrale minime à modérée chez les patients asymptomatiques => ces derniers sont autorisés à participer à tous les sports de compétition et de loisir en l’absence des facteurs de risque sous-jacents mentionnés (Figure 1).

- Insuffisance mitrale sévère chez les patients asymptomatiques sans facteurs de risque avec diamètre télédiastolique du ventricule gauche (DTDVG) <60 mm (ou <35,5 mm/m2 chez les hommes et <40 mm/m2 chez les femmes) avec une FEVG≥60%, une PAP au repos < 50 mmHg et un test d'exercice normal => ces derniers sont autorisés à pratiquer des sports de faible à moyenne intensité.

- Insuffisance mitrale sévère symptomatiques avec facteurs de risque => ces patients sont contre-indiqués à la pratique de sport de compétition et de loisir (autorisation pour activité aérobie d’entretien).

Figure 2 : facteurs de risque associés à la mort subite et prolapsus mitral

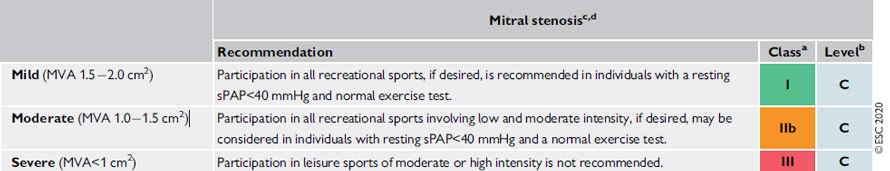

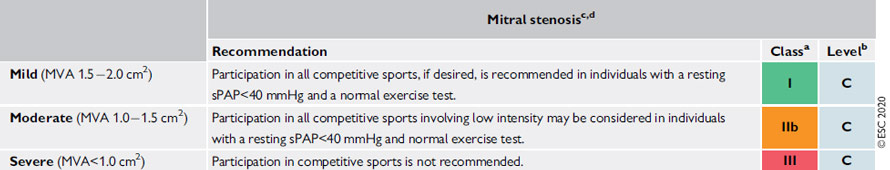

Sténose mitrale

Tableau 9 : recommandations pour le sport et activité physique de loisir chez le patient asymptomatique

Tableau 10 : recommandations pour le sport et activité physique de compétition chez le patient asymptomatique

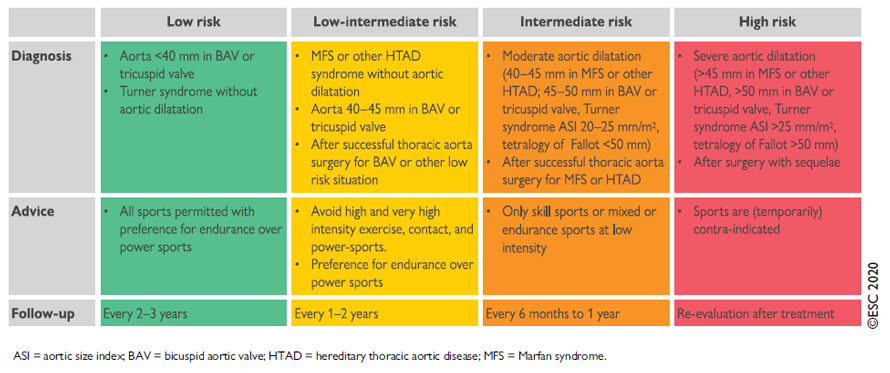

Aortopathies

Tableau 11 : recommandations pour le sport et l'activité physique de loisir et compétition en fonction du risque défini par le type d'aortopathie

Cardiomyopathies

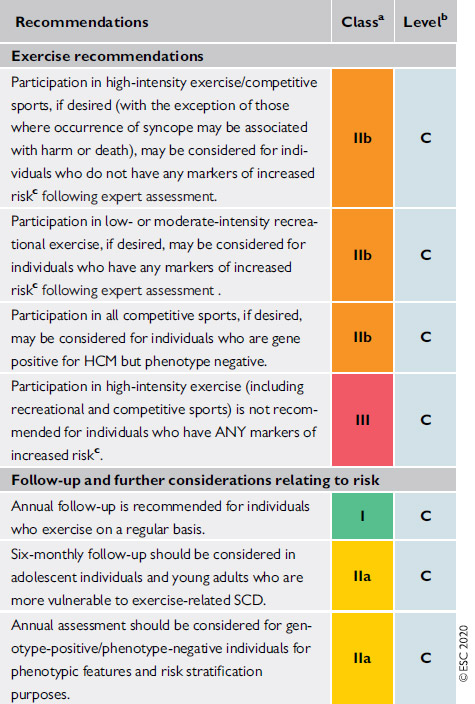

Cardiomyopathie hypertrophique

65% des décès surviennent avant l’âge de 17 ans.

Il est nécessaire d’évaluer :

- La présence de symptômes ;

- Le score de risque ESC, <4% si bas risque ;

- La présence d'une obstruction au repos ou d'une obstruction intra VG pendant l'exercice ;

- La réponse hémodynamique (BP) à l'exercice ;

- La présence d'arythmies au repos ou induites par l'exercice avant de recommander la forme et l'intensité d'exercice appropriées.

Si tous les critères sont remplis favorablement, il est possible d’autoriser tous les sports y compris de compétition. Seulement, il est important d’informer le patient que le risque de mort subite est toujours supérieur chez une CMH à bas risque vs sujet sain.

Si génotype positif mais phénotype négatif, il est possible d’autoriser tous les sports y compris de compétition avec une réévaluation annuelle.

Pour le suivi d’une CMH à bas risque, un suivi annuel est recommandé.

Pour les adolescents, une réévaluation plus précoce à 6 mois est recommandée.

Tableau 12 : recommandations pour pratique du sport et exercice physique avec une cardiomyopathie hypertrophique

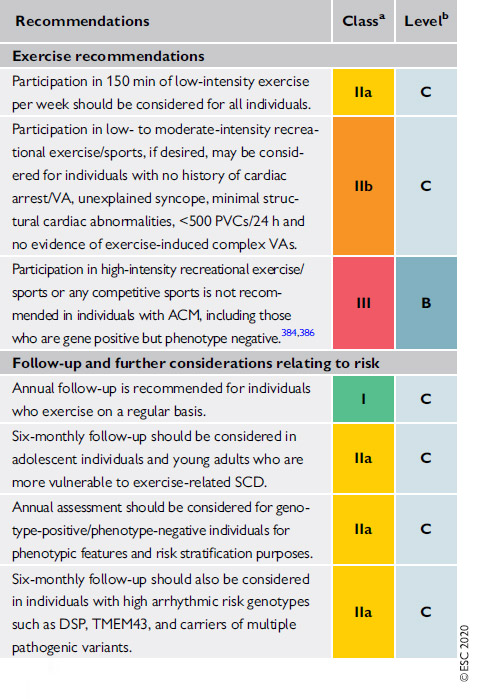

Cardiomyopathie arythmogène

Les preuves scientifiques globales soutiennent le concept selon lequel la pratique du sport à haute intensité doit être découragée car elle est associée à une progression accélérée de la maladie, à un risque accru d'arythmie ventriculaire et de survenue d’événement majeur.

Cette recommandation est également applicable aux porteurs de variants pathogènes (génotype positif) même en l'absence d'un phénotype manifeste de la maladie.

Tableau 13 : recommandation pour sport et exercice physique pour cardiomyopathie arythmogène

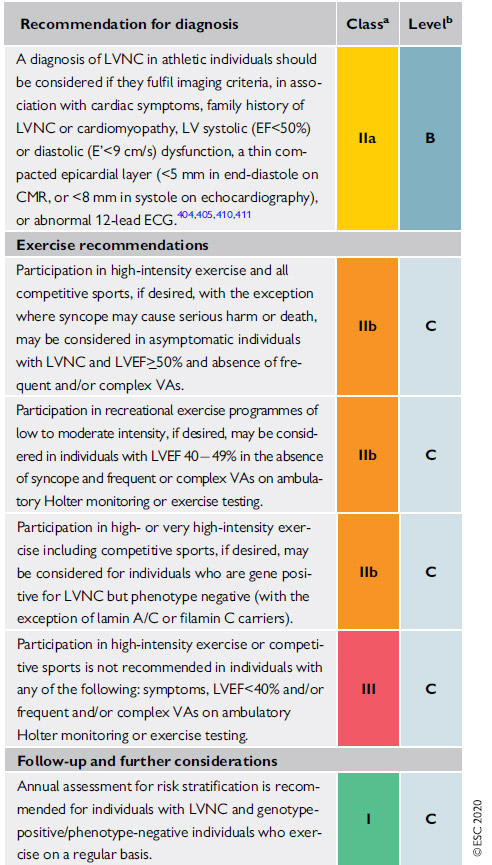

Non compaction du ventricule gauche

Il faut s’attarder sur la présence de symptômes, la fonction VG et la présence d’arythmie ventriculaire.

Tableau 14 : recommandations pour sport et exercice physique pour non compaction du ventricule gauche

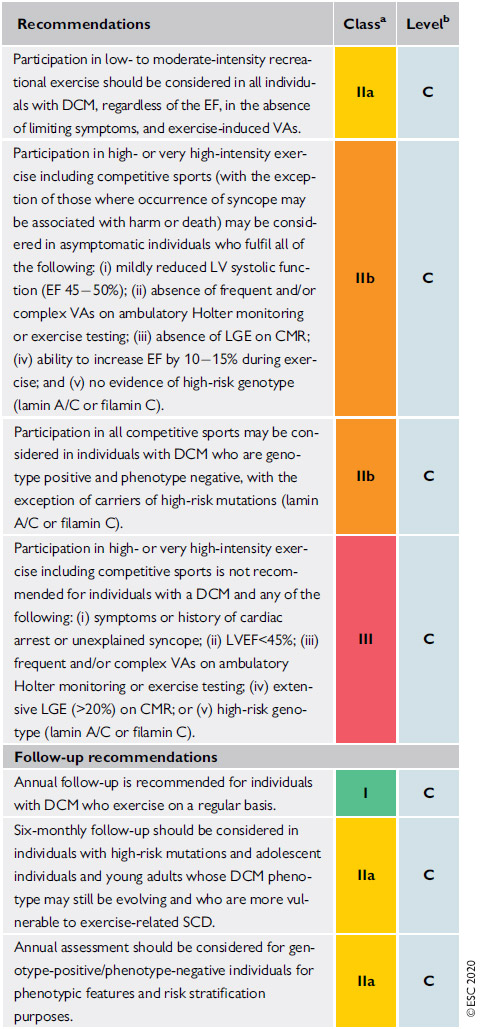

Cardiomyopathie dilatée (CMD)

En vu d’une autorisation pour un exercice physique, il est nécessaire :

- Déterminer l'étiologie potentielle ;

- Évaluer l'état clinique, y compris les antécédents d'exercice et la capacité fonctionnelle ;

- Examiner le degré de dilatation et de dysfonctionnement du ventricule gauche

- Évaluer la réponse hémodynamique à l'exercice ;

- Évaluer la présence de symptômes ou d'arythmies induits par l'exercice.

Après une évaluation individuelle, les patients asymptomatiques atteints de CMD qui ont une fonction LV légèrement altérée (FEVG 45-50%) sans arythmie induite par l'exercice ou fibrose myocardique significative peuvent participer à la plupart des sports de compétition.

Si génotype positif et phénotype négatif, il est possible d’autoriser la pratique de la plupart des sports de compétition à l’exception des mutations de la lamine A/C ou de la filamine C où l’activité physique a un effet délétère.

Tableau 15 : recommandations sport et activité physique de loisir pour la CMD

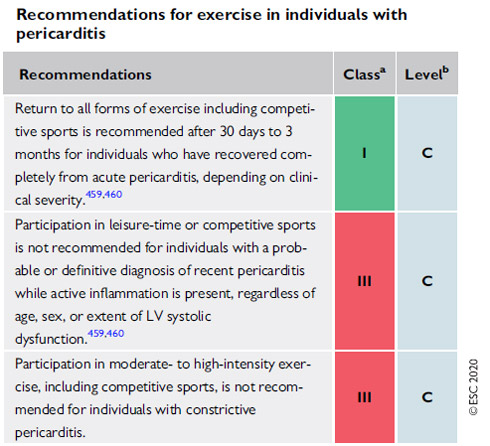

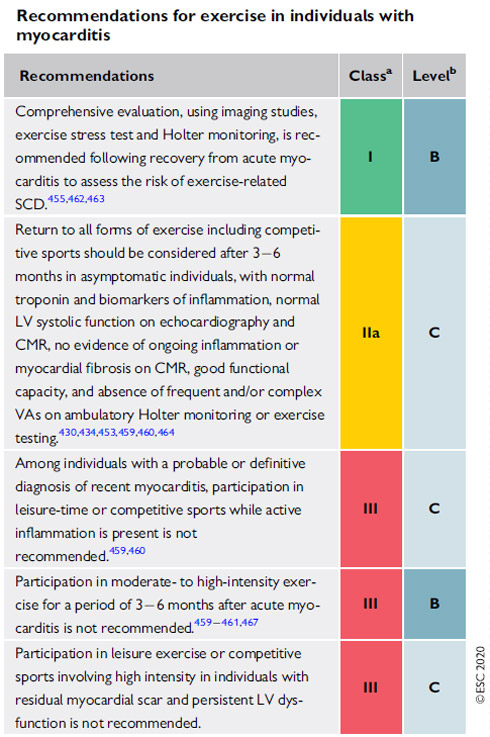

Péricardite/myocardite

Les patients atteints de myocardite et péricardite aigue doivent s’abstenir de tout sport tant que l’inflammation active est présente.

Les personnes souffrant de cardiomyopathie ou de myocardite ou péricardite résolue, qui souhaitent pratiquer un sport régulier, doivent subir une évaluation complète, y compris un test d'effort, pour évaluer le risque d'arythmie induite par l'exercice.

Tableau 16 : recommandations pour l'exercice physique avec péricardite

Tableau 17 : recommandations de l'exercice physique avec myocardite

Rythmologie

L’évaluation de la participation sportive des personnes souffrant de troubles rythmiques est guidée par trois principes :

- la prévention des arythmies menaçant la vie pendant l'exercice ;

- la gestion des symptômes pour permettre la pratique du sport ;

- la prévention de la progression de la maladie rythmique induite par le sport.

Dans chaque cas, ces trois questions fondamentales doivent être abordées.

Fibrillation atriale (FA)

Une activité physique modérée et régulière est la pierre angulaire de la prévention de la FA. IA

Inversement, la FA est plus fréquente chez les athlètes masculins âgés pratiquant des sports d'endurance de haute intensité.

Le seuil d’activité physique pour développer une FA est actuellement inconnu.

Toujours éliminer une cardiopathie ou une voie accessoire dans un premier temps.

L'ablation de la FA est recommandée aux personnes souffrant de FA symptomatique récurrente et/ou à celles qui ne veulent pas de traitement médicamenteux, étant donné son impact sur les performances sportives. IB

Après une ablation réalisée avec succès sans récidive dans le 1er mois suivant le geste, il est convenu que le sport peut être repris. Il n’existe aucune preuve que la reprise d’une activité physique antérieure puisse être un facteur de récidive ou de progression de la maladie.

Après l'ingestion en « pill in the pocket » de flecainide ou de propafénone, la pratique d'un sport intensif n'est pas recommandée avant l'écoulement de deux demi-vies du médicament antiarythmique (c'est-à-dire jusqu'à 2 jours) IIIC.

Les sports avec contact corporel direct ou sujets à des traumatismes ne sont pas recommandés pour les personnes souffrant de FA qui sont anticoagulées. IIIC

Tachycardie supraventriculaire paroxystique et syndrome de Wolf Parkinson White

La participation à toutes les activités sportives y compris de compétition est recommandée aux individus atteint de tachycardie supraventriculaire paroxystique sans pré-excitation. IC

L'ablation de la voie accessoire est recommandée chez les athlètes de compétition et de loisir présentant une pré-excitation et des arythmies documentées. IC

Chez les athlètes de compétition/professionnels présentant une pré-excitation asymptomatique, une étude electrophysiologique est recommandée pour évaluer le risque de mort subite. IB

Chez les athlètes de compétition atteints de tachycardie supraventriculaire mais sans pré-excitation, un traitement curatif par ablation doit être envisagé IIA C

Extra systole ventriculaires et tachycardie ventriculaire non soutenue

Pour les personnes ayant >_2 ESVs sur un ECG de base (ou >_1 ESVs dans le cas d'athlètes de haut niveau), il est recommandé de procéder à une évaluation approfondie (y compris un historique familial détaillé) afin d'exclure des anomalies structurelles ou arythmogènes sous-jacentes. IC

Pour les personnes souffrant d’ESVs fréquentes et de TV non soutenue, il est recommandé de procéder à une enquête approfondie avec surveillance Holter, ECG à 12 dérivations, test d'effort et imagerie appropriée. IC

Il est recommandé d'autoriser toutes les activités sportives de compétition et de loisirs, avec une réévaluation périodique chez les personnes ne souffrant pas de maladie sous-jacente familiale ou structurelle. IC

Syndrome de QT long

Toutes les personnes atteintes de QT long qui font de l'exercice et qui présentent des symptômes antérieurs ou un QTc prolongé doivent suivre une thérapie avec des bêtabloquants à la dose cible. IC

La prise de décision partagée doit être envisagée en ce qui concerne la participation sportive chez les patients présentant un syndrome de QT long génotype positif/phénotype négatif (c'est-à-dire <470/480 ms chez les hommes/femmes). Le type et le contexte des sports (individuel ou en équipe), le type de mutation et l'étendue des mesures de précaution doivent être pris en compte dans ce contexte. IIA

La participation à des sports de loisirs et de compétition de haute intensité, même sous bêta-bloquants, n'est pas recommandée chez les personnes ayant un QTc>500 ms ou un QT génétique avec un QTc≥470 ms chez les hommes ou ≥480 ms chez les femmes III B

La participation à des sports de compétition (avec ou sans défibrilateur) n'est pas recommandée chez les personnes souffrant de QT long avec antécédent d’arrêt cardiaque ou de syncope arythmique. IIIB

Syndrome de Brugada

Après l'implantation d'un DAI, la reprise des sports de loisir ou de compétition doit être envisagée après une prise de décision partagée chez les personnes qui n'ont pas d'arythmies récurrentes plus de 3 mois après l'implantation du DAI. IIa C

Chez les personnes asymptomatiques atteintes du syndrome de Brugada, les porteurs de mutations asymptomatiques et les athlètes asymptomatiques dont l'ECG ne présente qu'un tracé inductible, la participation à des activités sportives non associées à une augmentation de la température centrale >39C (par exemple des épreuves d'endurance dans des conditions extrêmement chaudes et/ou humides) peut être envisagée. IIb C

La prescription de médicaments susceptibles d'aggraver la maladie, les anomalies électrolytiques et la pratique de sports qui augmentent la température centrale >39C ne sont pas recommandées chez les personnes ouvertement porteuses du syndrome de Brugada ou de mutations phénotypiquement négatives. IIIC

Avec un pacemaker / défibrillateur

Il est recommandé que les personnes ayant reçu un dispositif implanté avec ou sans resynchronisation et souffrant d'une maladie sous-jacente suivent les recommandations relatives à la maladie sous-jacente. IB

La participation à des sports et à des exercices physiques (à l'exception des sports de collision) doit être envisagée chez les personnes qui sont porteurs d’un stimulateur cardiaque et qui ne présentent pas de substrats pathologiques pour des arythmies mortelles. IIa C

La prévention d’impact direct sur le dispositif implanté en adaptant le site d'implantation du dispositif, en utilisant le rembourrage, et en limitant bien sur les sports à impact direct doit être envisagée. IIa C

Les enregistrements Holter et l'interrogation des appareils pendant et après la reprise des activités sportives devraient être envisagés pour permettre une adaptation appropriée des paramètres de stimulation en fonction de la fréquence cardiaque, l'exclusion de l'inhibition myopotentielle ou électromagnétique et la détection des arythmies ventriculaires. IIa C

La prise de décision partagée devrait être envisagée lors des décisions relatives à la poursuite de la participation sportive intensive ou compétitive des personnes atteintes d'un DCI, en tenant compte de l'effet du sport sur le substrat sous-jacent, du fait que les sports intensifs déclenchent des chocs plus appropriés et inappropriés, de l'impact psychologique des chocs sur l'athlète/le patient, et du risque potentiel pour les tiers. IIa C

Un Défibrillateur implantable n'est pas recommandé comme substitut aux recommandations liées à la maladie lorsque celles-ci imposent des restrictions sportives III C

Insuffisance cardiaque

L’exercice physique doit être réalisé chez un patient avec une clinique stable.

Tout autorisation pour un exercice physique chez l’insuffisant cardiaque doit au préalable exclure les contre indications, avoir une évaluation complète de la cardiopathie incluant un test d’effort avec mesure des échanges gazeux , et avoir une thérapie la plus optimisée possible.

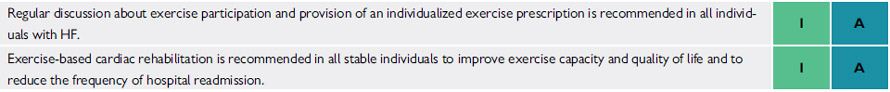

Recommandations pour la prescription d’exercice physique dans l’insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection altérée ou modérément altérée :

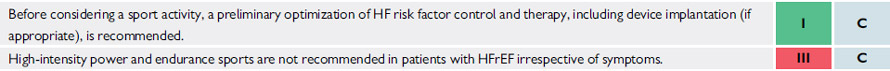

Recommandations pour la participation du sport dans l’insuffisance cardiaque

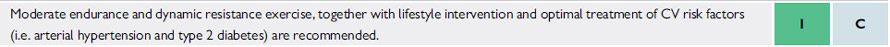

Recommandations pour l’exercice physique et la participation au sport dans l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée

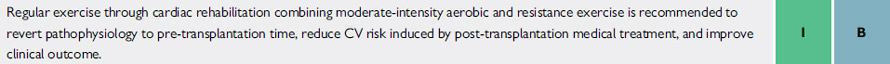

Recommandations pour l’exercice physique et la participation au sport pour les transplantés cardiaques

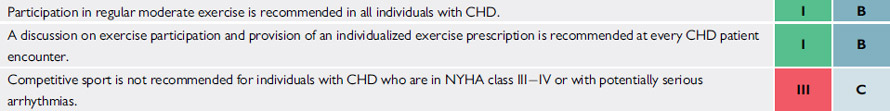

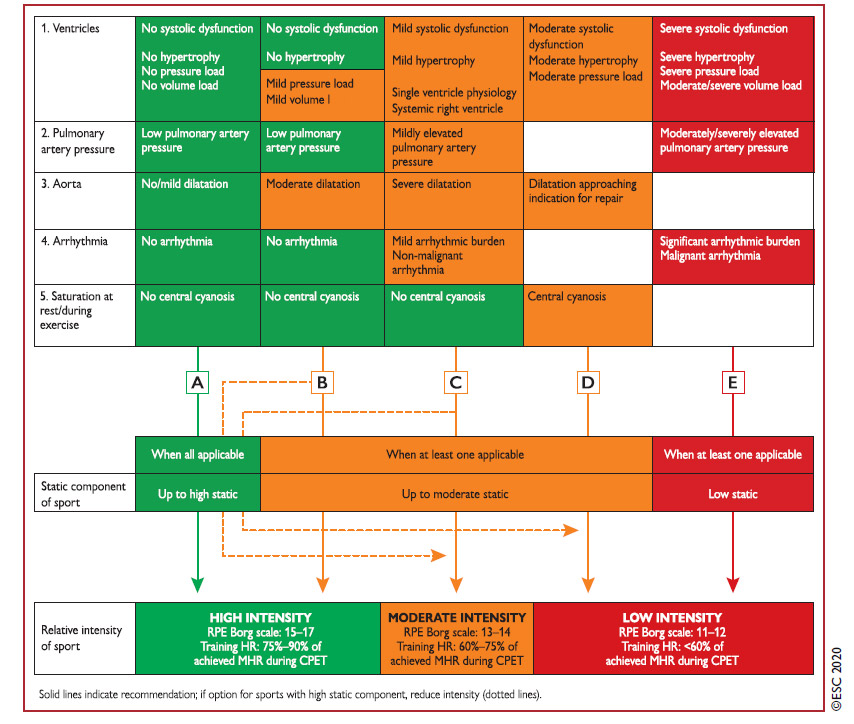

Cardiopathies congénitales

Recommandations pour cardiopathies congénitales et sport

Figure 3 : évaluation préalable à la participation des personnes souffrant de maladie cardiaque congénitale

4. Situations particulières

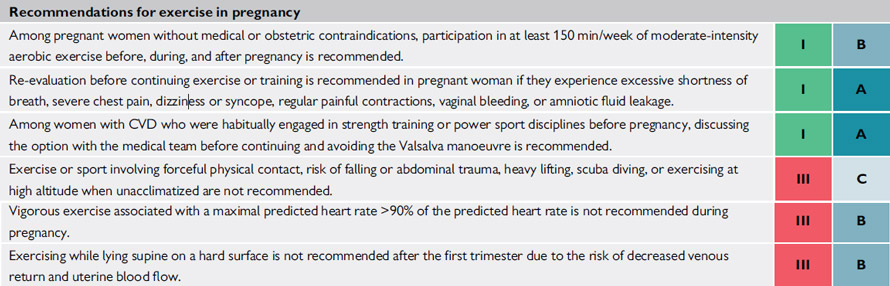

Grossesse

L'exercice aérobie est généralement sans danger pendant la grossesse.

Pendant la grossesse, les femmes présentant un risque modéré ou élevé de maladie cardiovasculaire devraient être évaluées par une équipe médicale comprenant un cardiologue et un obstétricien en vue de prescrire ou d'ajuster la quantité d'exercice effectué.

Les femmes enceintes doivent éviter les exercices impliquant un contact physique violent, des risques de chute ou de traumatisme abdominal, de soulèvement de charges lourdes, de plongée sous-marine et d'exercice à haute altitude lorsqu'elles ne sont pas acclimatées.

Tableau 18 : recommandations pour grossesse et sport

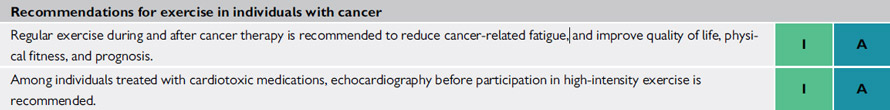

Cancer

Altitude

Les patients souffrant de maladies cardiovasculaires stables peuvent se rendre à haute altitude jusqu’à 3500 m et faire de l'exercice de loisir.

Cependant, une évaluation cardiovasculaire au préalable est indiquée pour minimiser le risque et détecter les contre-indications d'une exposition à haute altitude.

Froid

Précaution pour les sujets porteurs de coronaropathie ou d’insuffisance cardiaque si exercice > 30 min dans un environnement froid< 5 °C.

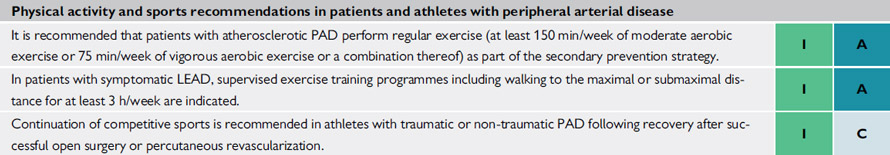

AOMI

D’autres situations concernant l’insuffisant rénal chronique, la lésion médullaire, la plongée ou l’assistance ventriculaire sont évoquées dans les annexes des guidelines.

Pour en savoir plus, consultez les guidelines complètes en langue anglaise présentées lors de l'ESC 2020 : "2020 ESC Guidelines on Sports Cardiology and Exercise in Patients with Cardiovascular Disease"

Toute l'actualité de l'ESC 2020

Ce contenu vous est proposé avec le soutien institutionnel de :