14 minutes de lecture

ESC 2024 : les messages clés des recommandations sur les syndromes coronariens chroniques

Publié le dimanche 1 septembre 2024

En direct du congrès de l'ESC 2024

Messages clés des guidelines 2024

- Le patient est au centre du processus de décision et doit être impliqué.

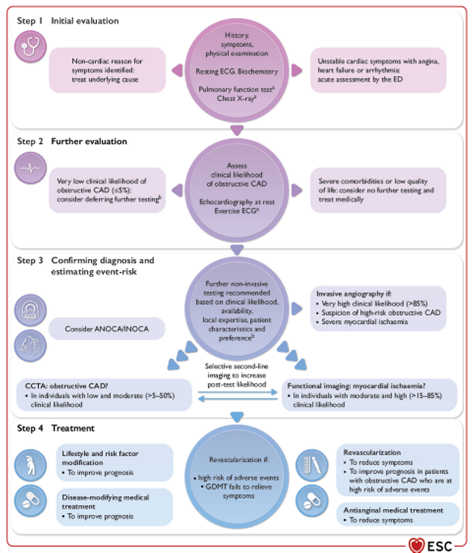

- Une approche pragmatique « pas à pas » en 4 étapes est recommandée pour standardiser la prise en charge du syndrome coronarien chronique : évaluation générale, évaluation de la probabilité pré-test, confirmation diagnostique, prise en charge

- Le scanner cardiaque est indiqué chez les patients à probabilité faible ou moyenne. L’imagerie fonctionnelle non-invasive est indiquée pour les patients à probabilité moyenne ou élevée. La coronarographie est réservée aux patients à très haute probabilité pré-test.

- Lors de la coronarographie, l’évaluation hémodynamique des lésions intermédiaires (40 à 90%) par FFR, iFR (IA) ou QFR (IB) pour guider la revascularisation est recommandée

- Le traitement médicamenteux du syndrome coronarien chronique connaît des changements avec désormais la possibilité d’introduire de l’acide bempédoïque en cas d’intolérance aux statines ou en association avec les statines et l’ezétimibe en cas de non-contrôle de la dyslipidémie, de la colchicine faible dose d’emblée en cas de syndrome coronarien chronique, et un analogue des GLP-1 chez les patients en surpoids pour les patients coronariens chroniques avec un IMC > 27 afin d’aide au contrôle pondéral

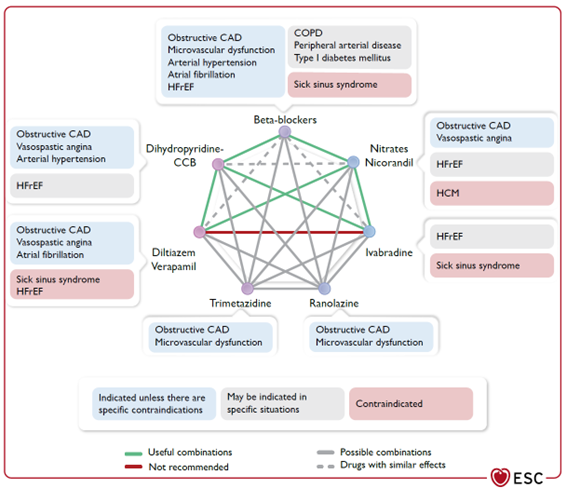

- Le traitement anti-ischémique repose toujours sur les inhibiteurs calciques et les bétabloquants en première intention

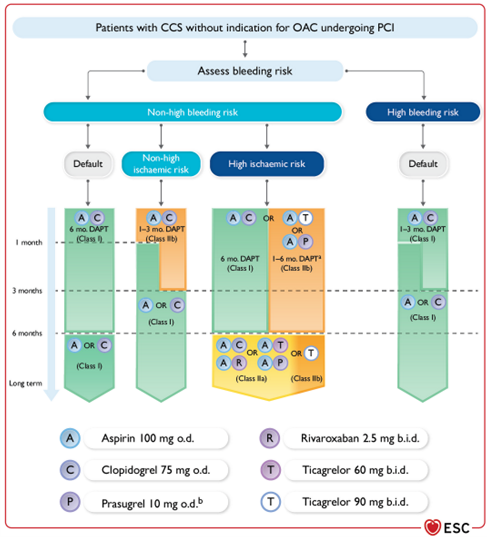

- Le traitement antithrombotique doit être individualisé en fonction du risque hémorragique et du risque ischémique. Le clopidogrel au long cours en monothérapie est recommandé pour la première fois comme une alternative à l’aspirine au long court après une revascularisation percutanée ou un infarctus du myocarde.

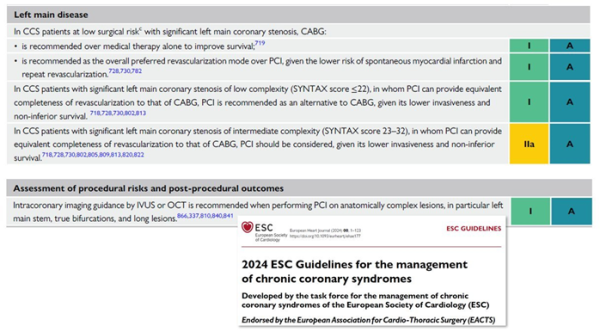

- La grande nouveauté de ces nouvelles recommandations : l’imagerie endocoronaire par IVUS ou OCT est recommandé (IA) pour optimiser la revascularisation percutanée des lésions complexes (en particulier en cas d’atteinte du tronc commun, de traitement de bifurcation impliquant au moins 2 stents et de longues lésions)

- La chirurgie reste indiquée en première intention pour une lésion du tronc commun chez un patient à bas risque chirurgical, en particulier en cas de lésions pluritronculaires et chez le diabétique. En cas de lésion du tronc commun avec score SYNTAX ≤22, l’angioplastie est une alternative validée à la chirurgie (IA).

- En cas de maladie coronaire avec FEVG ≤35%, la chirurgie est la méthode de revascularisation de première intention si le risque chirurgical le permet, mais l’angioplastie peut être considérée comme une alternative valable

- Ces recommandations accordent une large part au diagnostic et à la prise en charge des ANOCA (angor sans obstruction coronaire épicardique) et INOCA (ischémique sans obstruction coronaire épicardique)

1/ Management « pas à pas » du syndrome coronarien chronique

Ces nouvelles guidelines présentent une approche pragmatique et systématique, « Step-by-Step » en 4 étapes pour manager de manière efficace et individualisée les syndromes coronaires chroniques (SCC) (Figure 1).

- Étape 1 : Évaluation générale : histoire clinique, ECG, bilan biologique

- Étape 2 : Évaluation complémentaire avec en particulier l’estimation de la probabilité pré-test de SCC

- Étape 3 : Confirmation diagnostique et estimation du risque d’évènement cardiovasculaire

- Étape 4 : Prise en charge

Figure 1 : approche étape par étape « stepwise » de prise en charge du syndrome coronarien chronique

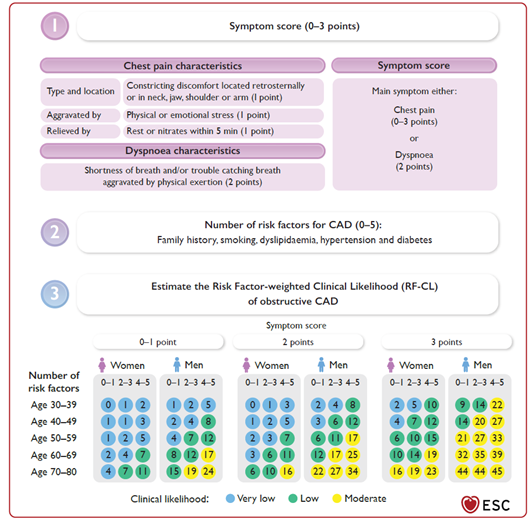

Une des nouveautés de ces recommandations 2024 est l’apparition d’un score de probabilité clinique ajustée sur les facteurs de risque cardiovasculaires (FDRCV) à partir des données de Winther et al, évaluant la probabilité pré-test de syndrome coronarien chronique qui conditionnera la suite de la prise en charge (Figure 2).

Figure 2 : évaluation de la probabilité clinique ajustée sur les facteurs de risque cardiovasculaire

Pour calculer ce score, il faut

1) Rechercher les caractéristiques de la douleur thoracique (qui peut rapporter de 0 à 3 points) ou de la dyspnée (qui peut rapporter de 0 à 2 points)

2) Évaluer le nombre de FDRCV parmi antécédent familial, tabagisme, dyslipidémie, hypertension artérielle et diabète

3) Reporter ces valeurs dans le modèle de probabilité clinique ajusté sur les FDRCV en prenant en compte également l’âge et le sexe.

Ce score délivre la probabilité clinique pré-test de présenter un SCC et une couleur qui stratifie le niveau de risque (Très faible : < 5% ; Faible : 5-15% ; Modéré : 15-50% ; Elevé : 50-85% ; Très élevé : > 85%) :

- Chez les patients à très bas risque (<5%) : Aucun examen complémentaire nécessaire

- Chez les patients à bas risque (5-15%) : Un score calcique peut être réalisé ou un ajustement du risque (selon les modalités présentées dans l’étape 2)

- Chez les patients à risque intermédiaire (15-50%) : Un scanner cardiaque peut être réalisé ou une imagerie fonctionnelle (scintigraphie, échographie d’effort / de stress, IRM)

- Chez les patients à risque élevée (50-85%) : Une imagerie fonctionnelle peut être réalisée

- Chez les patients à risque très élevée (> 85%) : Une coronarographie doit être pratiquée

| Situations à haut risque d'événements cardiovasculaires |

ECG d'effort |

|

Scintigraphie |

|

Échocardiographie de stress |

|

IRM de perfusion |

|

Scanner coronaire |

|

Tableau 1 : situations à haut risque d’évènements cardiovasculaires

2/ Prise en charge et traitement du syndrome coronarien chronique

Mesures générales

Ces recommandations soulignent l'importance d'une approche globale et personnalisée dans la prise en charge non médicamenteuse des SCC, intégrant l'éducation des patients, l'optimisation du mode de vie, et une activité physique régulière pour améliorer les résultats cliniques et la qualité de vie des patients. La prise en charge non médicamenteuse du SCC repose sur une approche multidisciplinaire visant à réduire les risques cardiovasculaires et à améliorer la qualité de vie des patients[I/A].

Traitement médicamenteux à visée pronostique

Le traitement médicamenteux du SCC comprend 4 piliers 1) Le traitement antithrombotique 2) Le traitement de la dyslipidémie 3) Le traitement de l’obésité et 4) Le traitement anti-inflammatoire.

Concernant le traitement anti-aggrégant plaquettaire, la durée de bithérapie par défaut de 6 mois après la revascularisation par angioplastie reste recommandée. Cette durée est à adapter en fonction du risque hémorragique et du risque ischémique (Figure 3). L’association aspirine et clopidogrel reste recommandée en première intention, mais le prasugrel ou le ticagrelor peuvent être discutés en cas de haut risque ischémique (lésion complexe du tronc commun, angioplastie de bifurcation avec technique à 2 stents, antécédent de thrombose de stent, polymorphisme génétique à risque). A l’issue de la bithérapie, l’aspirine ou le clopidogrel peuvent être utilisés à un niveau égal de recommandation (classe I).

En cas d’indication d’anticoagulation, il est recommandé dans le cas standard une trithérapie pendant 1 semaine association l’aspirine, le clopidogrel et l’anticoagulant, puis une bithérapie pour une durée de 6 mois par défaut avec l’association clopidogrel et anticoagulant, puis une monothérapie par l’anticoagulant au long cours. Là encore, ces durées sont à moduler selon le risque ischémique et hémorragique des patients.

Figure 3 : stratégie antiaggrégante post-angioplastie d’un SCC en l’absence d’anticoagulant

La prise en charge lipidique vise à réduire significativement le risque de récidive des événements cardiovasculaire avec un objectif de LDL-cholestérol <0,55g/L associé à une réduction d'au moins 50% par rapport à la valeur de départ [I/A], et un seuil encore plus rigoureux <0,40 g/L peut être envisagé après une récidive d’évènement athérothrombotique sous statine à dose maximale tolérée [IIb/B]. Pour atteindre ces cibles, une statine à haute intensité administrée à la dose maximale tolérée, est recommandée chez tous les patients atteints de SCC [I/A].

Dans de nombreux cas, le traitement par statine seule ne suffit pas et c’est pourquoi une association statine et ezétimibe est recommandée lorsque l'objectif de LDL-C n'est pas atteint avec la dose maximale tolérée de statine [I/B]. L’acide bempédoïque est une nouvelle classe pharmacologique, introduite pour la première fois dans ces guidelines qui est recommandée comme une alternative efficace en cas d’intolérance aux statines en association avec de l’ezétimibe [I/B], et peut même être utilisé en association avec une bithérapie statine et ezétimibe si les objectifs de contrôle lipidique ne sont pas atteints [IIa/C]. Enfin, la place des anti-PCSK9 est maintenue dans ces recommandations en cas de contrôle lipidique non atteinte sous bithérapie statine et ezétimibe et en cas d’intolérance aux statines [I/A].

Le contrôle pondéral est un enjeu majeur de la prise en charge du syndrome coronarien chronique qui comprend bien sûr les modifications du mode de vie, du mode d’alimentation, et une activité physique adaptée. Parmi les nouvelles approches thérapeutiques, le sémaglutide qui est un agoniste des récepteurs GLP-1, peut être envisagé même en l’absence de diabète chez les patients avec un IMC >27 kg/m² pour réduire la mortalité cardiovasculaire, les IDM et les AVC [IIa/B]. Chez les patients diabétiques, les analogues des GLP-1 et les iSGLT-2 ont tous les deux prouvé leur bénéfice sur la mortalité cardiovasculaire et sont donc recommandés indépendamment du contrôle glycémique[I/A].

Les récentes études ont mis en lumière l'efficacité des agents anti-inflammatoires, et une nouveauté de ces guidelines est la possibilité désormais d’utiliser la colchicine à faible dose (0,5 mg par jour) chez les patients atteints de SCC pour réduire les risques d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral, et le besoin de revascularisation [IIa/A].

Traitement médicamenteux anti-ischémique

Le traitement anti-ischémique (Figure 4) vise principalement à soulager les symptômes d'angor tout en assurant une tolérance acceptable et une bonne observance thérapeutique. La stratégie qui doit être personnalisée en fonction de la tolérance, des caractéristiques cliniques du patient, de ses comorbidités, des traitements concomitants, de la physiopathologie spécifique sous-jacente, mais aussi du coût et de la disponibilité locale des médicaments[I/C]. Les bêta-bloquants et les inhibiteurs calciques constituent le traitement de première ligne pour la majorité des patients [I/B]. En d’échec d’une monothérapie, l’association de ces deux molécules est préconisée, sauf contre-indication et en utilisant un inhibiteur calcique non bradycardisant [I/B].

Chez les patients dont les symptômes ne sont pas suffisamment contrôlés, d'autres médicaments antiangineux peuvent être adjoints tels que les dérivés nitrés à longue durée d'action [IIa/B], la ranolazine [IIa/B]. L’ivabradine peut être utilisée comme traitement complémentaire uniquement en cas de FEVG <40% [IIa/B]. Le nicorandil et la trimétazidine peuvent être envisagés comme traitement complémentaire chez les patients dont les symptômes ne sont pas suffisamment contrôlés sous traitement par bêta-bloquants et/ou inhibiteurs calcique, ou dans le cadre d'un traitement initial chez les patients correctement sélectionnés [IIb/B]. Ces deux dernières molécules ont été rétrogradées dans ces nouvelles recommandations puisqu’auparavant, elles étaient en IIa au même niveau que les dérivés nitrés d’action longue et la ranolazine.

Figure 4 : combinaisons des traitements anti-ischémiques

Revascularisation

La revascularisation du SCC a été sujet ces dernières années de nombreux débats et controverses, tant sur ses objectifs (à visée pronostique pour améliorer la survie et les évènements cardiovasculaires ou symptomatiques en agissant sur les symptômes de l’angor) que sur ses modalités (chirurgicale ou par angioplastie). Ces nouvelles guidelines mettent en avant l'importance d'une approche centrée sur le patient, intégrant non seulement les aspects cliniques mais également les préférences individuelles. Les patients doivent recevoir une information complète sur les bénéfices, les risques, les conséquences thérapeutiques et les alternatives à la revascularisation, dans le cadre d'une prise de décision clinique partagée quelle que soit la modalité de revascularisation [I/C]. Sur le plan médical, le rôle de l'équipe multidisciplinaire au sein de la Heart Team y est particulièrement souligné afin de définir la stratégie de revascularisation optimale en particulier quand angioplastie et pontage ont le même niveau de recommandation [I/C].

En cas de coronaropathie complexe, pour lequel une revascularisation est envisagée, la décision doit être guidée par le calcul du STS score pour estimer la morbidité hospitalière et la mortalité à 30 jours après un pontage aortocoronarien [I/B], et en cas d’atteinte multitronculaire, le calcul du score SYNTAX est recommandé pour évaluer la complexité anatomique de la maladie[I/B].

Lors de la réalisation d’une angioplastie complexe, l'intégration de l'imagerie endocoronaire et de l’évaluation hémodynamique des sténoses dans les nouvelles recommandations marquent une avancée significative dans la prise en charge des patients. Pour la première fois, les guidelines mettent en avant l'importance de l'imagerie endocoronaire par IVUS ou OCT, considérée désormais comme indispensable pour guider les interventions sur les lésions coronariennes complexes, telles que celles affectant le tronc commun, les bifurcations vraies, ou les longues lésions avec un grade de recommandation [I/A].

L’évaluation hémodynamique n’est pas en reste puisqu’elle est recommandée par mesure de la pression intracoronaire FFR, iFR ou par le calcul du QFR en pré-procédure pour guider le choix des lésions traitées chez les patients pluritronculaires [I/A] et en post-procédure pour identifier les patients à haut risque d'angine persistante et d'événements cliniques ultérieurs [IIa/B] et les lésions potentiellement susceptibles d'une optimisation traitement supplémentaire par angioplastie [IIb/B.]

Chez les patients atteints de SCC avec un angor persistant ou un équivalent angineux, malgré un traitement médical optimal aux directives, une revascularisation myocardique à visée symptomatique des lésions obstructives coronariennes fonctionnellement significatives est recommandée pour améliorer les symptômes [I/A]

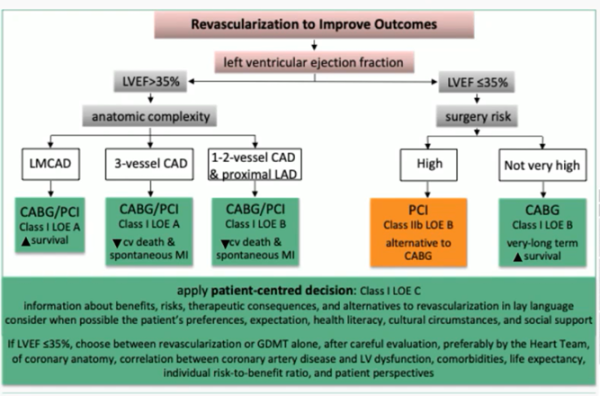

Chez les patients présentant un SCC, la réalisation d’une revascularisation à visée pronostique afin de réduire la mortalité et le risque d’IDM ultérieur dépend de la FEVG :

En cas de FEVG >35%, la revascularisation est recommandée dans les situations suivantes :

- Sténose significative du tronc commun [I/A] par chirurgie ou angioplastie à niveau équivalent

- Sténoses significatives tritronculaires [I/A] par chirurgie ou angioplastie à niveau équivalent

- Sténose d’un ou deux vaisseaux impliquant l’IVA proximale [I/B] par chirurgie ou angioplastie à niveau équivalent

En cas de FEVG <35 %, la revascularisation est recommandée dans les situations suivantes :

- Lorsque le risque chirurgical n’est pas élevé, par chirurgie [I/B]

- Lorsque le risque chirurgical est élevé ou chez les patients non opérable, par angioplastie mais avec un niveau de recommandation plus bas mais qui peut s’envisager comme une alternative au pontage [IIb/B]

Figure 5 : stratégie de revascularisation myocardique à visée pronostique selon la FEVG

L’insuffisance cardiaque est en effet une situation particulière qui complexifie la prise en charge du syndrome coronarien chronique. Une coronarographie est recommandée en cas de FEVG altérée <35% [I/B], indépendamment de l’évaluation de la probabilité pré-test. Lorsque la FEVG est supérieure à 35%, il faudra réaliser comme en population générale une évaluation de la probabilité pré-test qui conditionnera l’indication à un scanner cardiaque ou un test d’imagerie fonctionnelle [I/C] en cas de probabilité faible à modérée et à une coronarographie avec évaluation hémodynamique si nécessaire en cas de probabilité très élevée [I/C].

Dans les autres situations, le choix de la modalité de revascularisation dépend également des lésions et des comorbidités.

- En cas de lésion du tronc commun : la revascularisation chirurgicale est recommandée pour améliorer la survie par rapport à un traitement médical seul [I/A] mais l’angioplastie est une alternative recommandée en cas de faible complexité avec un score SYNTAX <22 avec un résultat attendu de revascularisation complète équivalent [I/A] et peut être envisagée lorsque la complexité de la lésion du tronc commun est intermédiaire avec un score SYNTAX entre 23 et 32 et un résultat attendu de revascularisation complète équivalent [IIa/A].

- En cas de lésion du tronc commun avec atteinte pluri-tronculaire : la revascularisation chirurgicale est recommandée pour améliorer la survie par rapport à un traitement médical seul et à l’angioplastie [I/A], mais l’angioplastie est à considérer pour les patients inopérables ou à haut risque chirurgical [IIa/B].

- En cas d’atteinte pluri-tronculaire chez un patient diabétique : la revascularisation chirurgicale est recommandée pour améliorer la survie et les symptômes par rapport à un traitement médical seul et à l’angioplastie [I/A], mais l’angioplastie est à considérer pour les patients inopérables ou à très haut risque chirurgical [IIb/B].

- En cas d’atteinte tritronculaire sans notion de diabète : la revascularisation chirurgicale est recommandée pour améliorer la survie et la survie par rapport à un traitement médical seul [I/A] mais l’angioplastie est une alternative recommandée en cas de complexité lésionnelle faible ou intermédiaire si un résultat de revascularisation complète équivalent est attendu [I/A].

- En cas d’atteinte monotronculaire ou bitronculaire impliquant l’IVA proximale :la revascularisation chirurgicale et par angioplastie sont toutes deux recommandée pour améliorer la survie et les symptômes par rapport à un traitement médical seul [I/A] et la revascularisation chirurgicale sera recommandée en cas de lésions complexes pouvant rendre difficile et incertain la stratégie d’angioplastie [I/B].

- En cas d’atteinte monotronculaire ou bitronculaire impliquant l’IVA proximale : la revascularisation par angioplastie est recommandée pour améliorer les symptômes en cas d’angor réfractaire à un traitement médical optimal [I/B] mais une revascularisation chirurgicale peut être envisagée si l’angioplastie n’est pas possible [IIb/C].

En cas d’angor réfractaire aux traitements médicaux optimaux et aux stratégies de revascularisation classiques, un dispositif de réducteur du sinus coronaire peut être envisagé dans les centres spécialisés [IIb/B].

3/ Concepts d’ANOCA et d’INOCA

Les guidelines 2024 mettent en lumière deux nouvelles entités que sont les ANOCA (pour angor avec artères coronaires non obstructives) et les INOCA (pour ischémie avec artères coronaires non obstructives) et qui appartiennent au spectre élargi du syntrome coronarien chronique

L’ANOCA se réfère aux patients souffrant d'angor, malgré l’absence de sténoses coronaires significatives visibles lors d’une angiographie coronaire. Les ANOCA ne se compliquent d’une ischémie associée (et donc d’un INOCA) que dans 25% des cas. En effet, parmis les patients présentant un ANOCA :

- 80% présentent une dysfonction endothéliale

- 60% présentent un vasospasme

- 50% présentent une vasodilatation anormale

- 25% présentent un INOCA / une ischémie

Ces deux entités sont souvents sous-diagnostiqués et mal-identifiés car les outils traditionnels se concentrent sur le diagnostic d’obstruction coronarienne des vaisseaux épicardiques.

Le diagnostic d’ANOCA/INOCA chez des patients angineux malgré un traitement médical sans lésions coronaires obstuctive avec une altération de la qualité de vie doit comprendre des tests fonctionnels coronaires invasifs pour identifier les endotypes potentiellement curables et améliorer les symptômes ainsi que la qualité de vie [I/B] et peuvent également être envisagés des examens d’imagerie fonctionnelle comme l’échographie de stress pouvant inclure une évaluation doppler de l’IVA, la scintigraphie myocardique et l’IRM de perfusion [IIb/B]. En cas d’angor vasospastique suspecté, un ECG 12 dérivation per-critique est recommandé [I/C] mais il n’est pas toujours possible. L’utilisation d’une surveillance ambulatoire du segment ST peut être une alternative pour augmenter la probabiltié d’enregistre des modifications per-critiques [IIb/B]. Il est parfois nécessaire d’aller jusqu’aux tests coronaires invasifs [I/C] en particulier si les douleurs sont associées à des modifiés du segment ST ou sont soulagés par les inhibiteurs calciques et ldess dérivés nitrés.

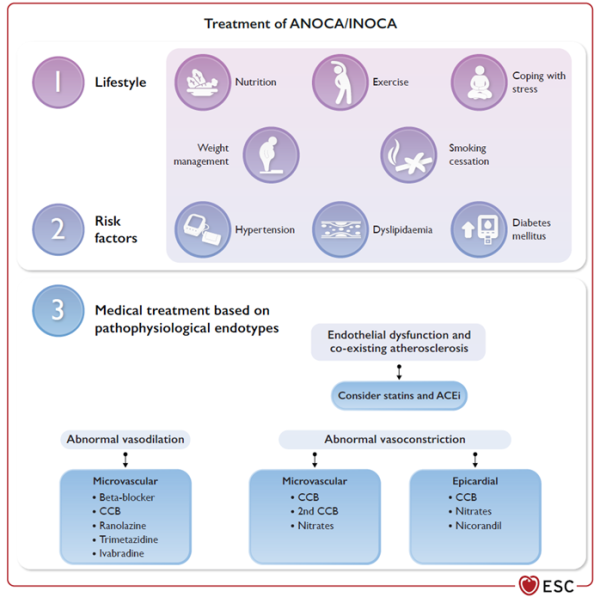

Le traitement des ANOCA/ INOCA inclue des mesures générales basées sur le mode de vie et le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire. Un traitement médical spécifique peut être initiée spécifiquement en fonction des différents endotypes identifiés lors des explorations coronaires invasives afin d’améliorer les symptômes et la qualité de vie [IIa/A].

- En cas de dysfoncton endothéliale, il faut privilégier les IEC et les statines [IIa/B].

- En cas d’angormicrovascualire confirmée par une réduction du flux coronaire, les traitements anti-ischémiques doivent être envisagés à la demande pour amélorer les symptômes [IIa/B]

- En cas de vasospasme isolé, les inhibiteurs calciques sont recommandés pour contrôler les symptômes et prévenir l'ischémie ainsi que les complications potentiellement fatales [I/A].

Lors de syndromes de chevauchement faisant intervenir plusieurs endotypes, un traitement combiné associant inhibiteurs calciques, inhibiteurs calciques et'autres vasodilatateurs peut être proposé [IIb/B].

Figure 6 : Stratégie thérapeutique des ANOCA / INOCA

Toute l'actualité de l'ESC 2024

Dans la même thématique

Articles les plus lus

Prise en charge lipidique en prévention primaire: position du Groupe Cœur, Vaisseaux et Métabolisme

Publié le mardi 30 avril 2024

Vaccins : quand, quels patients, pour quelles pathologies et selon quelles recommandations ?

Publié le vendredi 26 avril 2024

Prise en charge de l'hypertension artérielle essentielle et de certaines formes particulières

Publié le vendredi 8 décembre 2023

HTA secondaires et phénotype cardiovasculaire : les messages des recommandations de l’ESH 2023

Publié le vendredi 10 novembre 2023