16 minutes de lecture

ESC 2024 : les messages clés des recommandations sur l’hypertension artérielle et l’élévation de la pression artérielle

Publié le samedi 31 août 2024

En direct du congrès de l'ESC 2024

Messages clés des guidelines 2024

- L’hypertension artérielle (HTA) est une maladie en pleine expansion démographique, avec une dégradation du contrôle tensionnel dans le monde.

- Une simplification de la classification de la pression artérielle en 3 catégories est proposée : pression artérielle non élevée (< 120 / 70 mmHg), pression artérielle élevée (entre 120/70 et < 140/90 mmHg) et l’hypertension artérielle (au-dessus de 140/90 mmHg).

- La mesure de pression artérielle doit être standardisée ; elle doit s’appuyer sur des appareils électroniques validés. Les nouveaux appareils de mesure de la tension artérielle sans brassards (« cuffless ») bien que prometteurs, ne sont à l’heure actuelle pas validés.

- La prise en charge diagnostique repose sur : 1) Une sécurisation de la mesure grâce à une mesure ambulatoire / à domicile de la pression artérielle 2) Une évaluation du risque cardiovasculaire global 3) L’exploration de l’atteinte des organes cibles 4) La recherche de causes d’hypertension artérielle secondaire. Pour la première fois, le dosage standardisé de l’aldostérone et de la rénine est proposé au diagnostic, chez tous les patients hypertendus confirmés.

- Les régimes hygiéno-diététiques s’appliquent à tous les patients et reposent un mode de vie sain et équilibré, une activité physique adaptée, un régime sain méditerranéen et une restriction sodée strict (<5g de sel par jour) avec en cas de difficulté à restreindre les apports sodés la possibilité d’utiliser des sels de substitution enrichis en potassium (en l’absence de maladie rénale chronique avancée ou d’hyperkaliémie).

- L’objectif de la prise en charge de l’HTA est avant tout de réduire le risque cardiovasculaire global (RCV). En cas d’élévation de la pression artérielle (entre 120/70 et 140/90 mmHg), le traitement pharmacologique est indiqué en cas de niveau de risque élevé : prévention secondaire, insuffisance cardiaque, maladie rénale chronique, diabète, retentissement sur les organes cibles ou élévation au-dessus de 10% du SCORE-2 (ou sa version OP en population > 70 ans et sa version DIABETES en population diabétique).

- La stratégie médicamenteuse est maintenue par rapport aux guidelines de l’ESC 2018 avec le recours d’emblée à une bithérapie fixe par 2 molécules parmi un bloqueur du SRAA, un inhibiteur calcique et un diurétique ; et la possibilité de passer à une trithérapie en cas d’échec.

- Ces nouvelles recommandations se veulent plus ambitieuses avec un objectif tensionnel de PA entre 120 et 129 mmHg de systolique et 70 – 79 mmHg de diastolique, en visant 120/70 mmHg quand cela est possible, bien toléré et en l’absence de fragilité gériatrique, d’hypotension orthostatique ou d’espérance de vie de moins de 3 ans.

- En cas d’hypertension résistante, il faut adresser le patient à un centre-expert, réaliser un bilan d’HTA secondaire, ajouter de la spironolactone à la trithérapie préexistante et envisager une évaluation objective de l’inobservance médicamenteuse.

- La dénervation rénale fait son entrée pour la première fois dans des guidelines de l’ESC. Elle peut être réalisée en cas d’HTA résistante après une discussion et une évaluation multidisciplinaire, dans des centres ayant un gros volume d’activité.

Introduction

Les premières guidelines de l’ESC 2024 concernent les nouvelles recommandations sur l’hypertension artérielle et l’élévation de la pression artérielle. Elles soulignent que la pression artérielle est une variable continue de risque, et non une mesure binaire. Elles insistent sur le fait que la prise en charge doit être centrée sur le risque cardiovasculaire global du patient, et pas uniquement ses chiffres tensionnels.

1/ Évaluer la pression artérielle

Classification et définitions

Une nouvelle classification est donc proposée. L'hypertension reste définie par une pression artérielle (PA) > 140/90 mmHg,mais on parle désormais d’élévation de la PA lorsque la PA systolique (PAS) est entre 120 et 139 mmHg, et la PA diastolique (PAD) entre 70 et 89 mmHg. Ces valeurs correspondent à la pression artérielle de consultation, et les recommandations fournissent les équivalences en pression artérielle ambulatoire (tableau 1).

PA non élevée | Elévation de la PA | HTA | |

| Mesure de consultation | PA < 120 /70 mmHg | PAS : 120-139mmHg PAD : 70-89 mmHg | PA > 140 /90 mmHg |

| Mesure à domicile | PA < 120 /70 mmHg | PAS : 120-134 mmHg PAD : 70-84 mmHg | PA > 135 /85 mmHg |

| MAPA sur 24 h | PA < 115 /65 mmHg | PAS : 115-129 mmHg PAD : 65-79 mmHg | PA > 130 /80 mmHg |

| MAPA diurne | PA < 120 /70 mmHg | PAS : 120-134 mmHg PAD : 70-84 mmHg | PA > 135 /85 mmHg |

| MAPA nocturne | PA < 110 /60 mmHg | PAS : 110-119 mmHg PAD : 60-69 mmHg | PA > 120 /70 mmHg |

Tableau 1 : Définition et classification de l’élévation de la pression artérielle (PA) et de l’hypertension artérielle (HTA)

Objectifs de cette nouvelle classification :

- En cas de PA non-élevée confirmée : il n’existe pas de preuves en faveur d’un traitement antihypertenseur, il faut encourager un mode de vie sain et réévaluer la pression artérielle dans le futur.

- En cas d’élévation de la PA confirmée : un traitement antihypertenseur peut être indiqué chez un patient à haut risque dont la pression artérielle resterait au-dessus de 130/80 mmHg malgré les règles hygiénodiététiques.

- En cas d’HTA confirmée : Un traitement antihypertenseur est formellement indiqué, immédiatement, en parallèle des règles hygiénodiététiques.

Mesure de la pression artérielle

La mesure de la pression artérielle en consultation doit respecter certains standards pour être fiable et reproductible. Elle doit être réalisée après 5 minutes en position assise dans un environnement calme, le brassard doit être positionné au niveau du bras et celui-ci doit bénéficier d’un support afin que les contractions musculaires ne viennent pas altérer la mesure de la PA. Les mesures doivent être répétées trois fois et moyennées.

Ces contraintes, peu respectées dans la pratique quotidienne, expliquent l’intérêt majeur de la mesure de la pression artérielle en dehors du cabinet.

Lors de la première consultation, il est recommandé de rechercher une hypotension orthostatique en cas d’élévation de la pression artérielle, d’hypertension artérielle ou de symptômes évocateurs (IIa/C) et de mesurer la pression artérielle aux deux bras afin de détecter une éventuelle différence entre les 2 bras et de réaliser d’autres mesures en cas de différence > 10 mmHg(I/A). La recherche du pouls doit exclure une éventuelle arythmie et évaluer la fréquence cardiaque(I/A). En effet, la plupart des appareils de mesure tensionnelle ne sont pas validés en cas d’arythmie, et dans ce contexte il faudrait privilégier une mesure auscultatoire de la pression artérielle (IIa/C).

Enfin la mesure doit être réalisée grâce à un brassard validé (I/A) et adapté à la circonférence du bras du patient. D’autres indicateurs comme la pression pulsée, la variabilité de la pression artérielle ou encore la pression artérielle d’effort peuvent être considérés pour mieux évaluer le risque cardiovasculaire dans certaines circonstances (IIb/C).

De nouvelles technologies émergent, telles que les appareils de mesure au poignet, les appareils de mesure de la pression artérielle centrale, ou encore les dispositifs sans brassard (« cuffless »). Cependant, il n'existe actuellement aucun consensus scientifique sur leur utilisation, et leur usage n'est donc pas recommandé en pratique pour le moment.

En cas de suspicion d’hypertension artérielle (PAS > 140 mmHg et/ou PAD > 90 mmHg) ou de pression artérielle élevée associée à des facteurs de risque (voir ci-dessous), le diagnostic doit être confirmé par une automesure tensionnelle ou par une mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) dès lors qu’elle est logistiquement possible (I/B). Lorsque ces mesures en dehors du cabinet ne sont pas possibles, des mesures répétées au cabinet peuvent alors être utilisées (I/B).

Évaluation du risque cardiovasculaire global

Après avoir confirmé le diagnostic d’hypertension artérielle ou d’élévation de la pression artérielle, l’évaluation du risque cardiovasculaire global est la pierre angulaire de la prise en charge. L’objectif du traitement antihypertenseur est de diminuer le risque cardiovasculaire global. Le traitement sera d’autant plus précoce, intensif et bénéfique que ce risque est élevé.

Le patient est placé à haut risque cardiovasculaire devant une insuffisance rénale chronique moyenne à sévère (DFGe < 60 ml/min/m² et/ou RAC (rapport albuminurie / créatininurie > 30 mg/g), une maladie cardiovasculaire ou une insuffisance cardiaque connue, un diabète type 1 ou 2 à haut risque, une hypercholestérolémie familiale (I/B) ou un risque évalué par SCORE > 10%.

Le SCORE-2 (validé entre 40 et 69 ans) et le SCORE-2-OP (validé après 70 ans), introduits dans les précédentes recommandations sur la prévention cardiovasculaire, constituent des outils précieux et doivent être utilisés (I/B) afin d’évaluer le risque d’évènements cardiovasculaires à 10 ans. Chez les patients diabétiques, les guidelines de 2023 ont proposé un score spécifiquement adapté à cette population : le SCORE-2-Diabetes et qui peut être utilisé chez le patient hypertendu (IIa/B). Pour rappel, un patient est considéré à bas risque cardiovasculaire en cas de SCORE-2(OP) < 5%, à risque modéré pour un SCORE-2(OP) entre 5 et 10 %, à haut risque cardiovasculaire pour un SCORE-2(OP) entre 10 et 20 %, à très haut risque cardiovasculaire en cas de SCORE-2(OP) > 20 %.

Cette évaluation doit intégrer les facteurs de risque cardiovasculaires majeurs (qui sont à eux seuls capables de modifier le niveau de risque cardiovasculaire d’un patient) comme le diabète, l’hypercholestérolémie familiale ou l’insuffisance rénale chronique. Elle doit également prendre en compte les modificateurs du risque cardiovasculaire (IIa/B) comme les complications gravidiques (diabète gestationnel, hypertension gravidique, prééclampsie, accouchement prématuré, fausse-couche), l’existence de maladies auto-immunes ou inflammatoires, la séropositivité VIH, les antécédents familiaux d’atteinte d’athérosclérose prématurée, des conditions socio-économiques précaires ou encore l’existence d’une maladie mentale ou une origine ethnique dite « à haut risque » (Ex : Asie du Sud). Ces modificateurs du risque sont particulièrement utiles chez les patients à risque intermédiaire (entre 5 et 10%) pour les reclasser éventuellement dans la catégorie des patients à haut risque.

Si malgré la recherche des facteurs de risque majeurs et des modificateurs du risque, une incertitude quant au risque cardiovasculaire persiste, d’autres examens peuvent être envisagés : mesure du score calcique coronaire, dosage de la troponine ou des BNP, mesure de la rigidité artérielle par la vitesse de l’onde de pouls et recherche ultrasonore de plaques carotides ou fémorale (IIb/B).

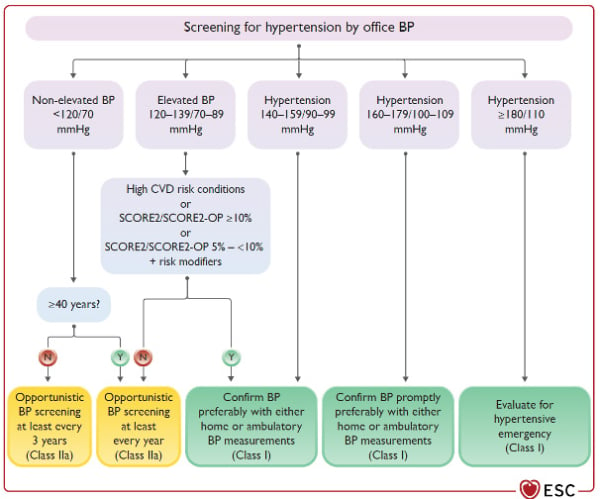

La stratégie de dépistage de l’HTA dépend de l’âge du patient et de son risque cardiovasculaire global. Un dépistage opportuniste par une mesure au cabinet de la pression artérielle doit être réalisé au moins tous les 3 ans avant 40 ans (IIa/C) et tous les ans après 40 ans chez les patients à risque cardiovasculaire faible ou modéré (IIa/C).

Chez les patients avec une PA élevée, à risque cardiovasculaire faible ou modéré, un dépistage opportuniste annuel est préconisé (IIa/C). En revanche, si ceux-ci sont à haut risque cardiovasculaire, une mesure ambulatoire à domicile de la pression est préconisée (I/B). Chez les patients avec une HTA au cabinet, la mesure doit être confirmée également par une mesure ambulatoire et/ou à domicile (I/A).

Figure 1 : Dépistage de l’hypertension artérielle et de la pression artérielle augmentée.

Bilan initial devant la découverte d’une hypertension artérielle

Le bilan systématique en cas d’HTA ou d’élévation de la PA confirmées est globalement maintenu par rapport aux précédentes guidelines de 2018 :

- Hémoglobine / Hématocrite

- Ionogramme comprenant natrémie et kaliémie

- Créatinine avec estimation du débit de filtration glomérulaire

- Rapport albuminurie sur créatinurie (RAC)

- Glycémie +/- HbA1c

- Exploration des anomalies lipidiques

- TSH

- ECG 12 dérivation

Pour la première fois, le dosage en conditions standardisées de l’aldostérone et de la rénine est proposé au diagnostic, chez tous les patients hypertendus confirmés (IIa/B). Cela est justifié par la prévalence importante de l’hyperaldostéronisme primaire, retrouvé chez 6 à 11% des hypertendus tout venant, et l’impact important de cette étiologie sur la prise en charge diagnostique et thérapeutique du patient.

Les examens optionnels pouvant être discutés sont :

- Échographie cardiaque en cas d’anomalie de l’ECG

- Mesure du score calcique

- Index de pression à la cheville

- Recherche ultrasonore de plaques carotidienne ou fémorales

- Dépistage ultrasonore d’anévrysme abdominaux

- Mesure de la rigidité artérielle

- Échographie rénale

- Fond d’œil

- BNP, Troponine ultrasensible

Un bilan d’HTA secondaire complet devra être réalisé devant des signes, symptômes ou une histoire médicale évoquant une HTA secondaire (HTA ayant débuté avant 40 ans, HTA résistante, HTA + point d’appel sur le bilan initial notamment).

2/ Prendre en charge l’hypertension artérielle

Règles hygiéno-diététiques

Les règles hygiéno-diététiques jouent un rôle crucial dans ces recommandations tant dans la gestion du contrôle tensionnel que dans le bénéfice plus large sur la santé cardiovasculaire. La restriction en sodium (< 2g / jour, soit < 5 g de sel par jour) est un élément recommandé qui était déjà largement connu (I/A), mais des données plus récentes confortent chez les patients qui présentent une alimentation riche en sodium, l’enrichissement naturel de l’alimentation en potassium notamment via les fruits et légumes et la substitution par des sels enrichis en potassium à des doses de 0,5-1g/ jour chez les patients sans insuffisance rénale chronique modérée ou avancée (IIa/A). Chez les patients avec une insuffisance rénale chronique, un monitorage des taux sériques de potassium doit être envisagé en cas de prise concomitante de diurétiques d’épargne potassique et de consommation alimentaire enrichie en potassium (IIa/C).

L’équilibre alimentaire et une alimentation saine et équilibrée tel que le régime DASH ou le régime méditerranéen doivent être encouragé (I/A). La consommation de sucres libres et en particulier les boissons sucrées ne doivent pas constituer plus de 10 % de l’apport énergétique et doivent être découragés en particulier dès le plus jeune âge (I/A). L’alcool doit être évité si possible et dans tous les cas ne pas dépasser 100 g/semaine d’alcool pur (I/A) ;

L’activité physique ainsi que la lutte contre la sédentarité sont des mesures non médicamenteuses primordiales. Les recommandations antérieures de pratiquer au minimum 150 minutes d’activité physique modérée par semaine restent indiquées, mais 75 minutes d’activité physique vigoureuse répartie sur trois jours peuvent être également réalisées en complément d’activité d’intensité faible ou modérée(I/A). En cas d’HTA non contrôlée au repos, l’exercice de l’intensité doit être pratiqué avec prudence, (une PAS > 200 mmHg et une PAD > 110 mmHg, représentant des contre-indications relatives).

Seuils d’initiation du traitement pharmacologique et pression-cible

Les nouvelles recommandations de l'ESC 2024 définissent clairement les valeurs-seuils pour l'initiation du traitement antihypertenseur ainsi que les cibles de pression artérielle (PA) à atteindre pour réduire au maximum les évènements cardiovasculaires.

En cas d’hypertension artérielle, l’instauration immédiate d’un traitement anti-hypertenseur est recommandée indépendamment du risque cardiovasculaire du patient (I/A), en parallèle des règles hygiéno-diététiques.

Un traitement antihypertenseur peut être indiqué en cas d’élévation des chiffres tensionnels (PAS entre 130 et 139 mmHg ou PAD entre 80 et 89 mmHg) chez les patients à haut risque ou très haut risque cardiovasculaire, si cette élévation persiste malgré 3 mois de mesures hygiéno-diététiques(I/A).

En cas d’hypotension orthostatique, au-delà de 85 ans, chez les personnes présentant une fragilité modérée à sévère ou une espérance de vie de moins 3 ans (IIa/B) il est recommandé de ne traiter que les situations d’hypertension artérielle.

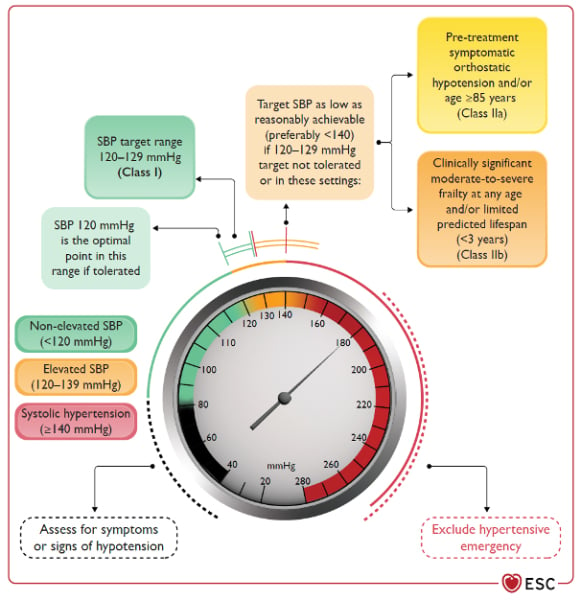

Une fois le traitement instauré, les cibles thérapeutiques sont plus exigeantes qu’auparavant puisqu’elles préconisent de viser une PAS entre 120 et 129 mmHg et une PAD entre 70 et 79 mmHg, idéalement 120/70, mmHg si la tolérance le permet (I/A). Cette attitude plus stricte est justifiée par des données récentes notamment des méta-analyses qui ont démontré qu’une atteinte de ces valeurs réduit significativement les évènements cardiovasculaires. Une PAS à la cible (120 mmHg) associée à une PAD > 80 mmHg pourrait faire discuter une intensification thérapeutique pour réduire le risque cardiovasculaire (IIb/C).

En revanche, en cas d’espérance de vie limité, chez les patients très âgés et en cas d’hypotension orthostatique ; les objectifs de contrôle tensionnel sont moins stricts en visant par exemple une PAS < 140 mmHg en cas d’hypotension orthostatique et les personnes de plus de 85 ans (IIa/C) et une PA< 140/90 mmHg chez les personnes présentant une fragilité modérée à sévère et une espérance limitée de moins de 3 ans (IIb/C). En cas de mauvaise tolérance, il vaut viser une PAS aussi basse que raisonnablement atteignable (Principe ALARA : « As low as reasonably achievable »).

Figure 2: Valeurs-seuils d’initiation du traitement et cibles tensionnelles (ESC 2024)

Traitement médicamenteux : cas général

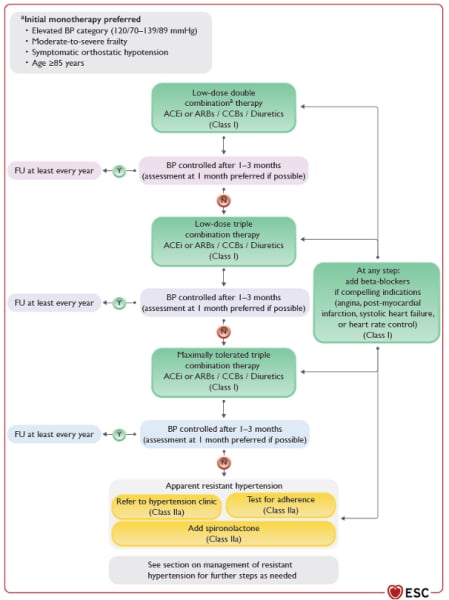

Figure 3 : Algorithme de traitement de l’hypertension artérielle (ESC 2024).

L’algorithme de prise en charge de l’hypertension artérielle est globalement maintenu par rapport aux précédentes recommandations.

Il existe une indication d’emblée à une bithérapie fixe associant un bloqueur du SRA, un inhibiteur calcique, ou un diurétique (I/A).

Un traitement par monothérapie seule devra être préféré uniquement chez les patients très âgés de plus de 85 ans, présentant une fragilité gériatrique modérée à sévère, une hypotension orthostatique, ou bien chez les patients avec une élévation de la pression artérielle (entre 130/80 et 140/90 mmHg).

En cas de non-contrôle tensionnel après un à trois mois (et si possible à un mois), une trithérapie doit être envisagée combinant ces trois classes à mi-dose, puis en cas de non-contrôle persistant une titration à pleine dose est recommandée, si possible en un seul comprimé (I/A). Pour la première fois, il est fortement recommandé que la surveillance de la pression artérielle sous traitement soit réalisée par des mesures de pression artérielle ambulatoire, et que les valeurs obtenues par ces méthodes soient utilisées pour la titration thérapeutique plutôt que les mesures de pression artérielle en consultation (I/B).

En cas de pression artérielle non contrôlée après un et trois mois, malgré une trithérapie à dose maximale tolérée, cela confirme le diagnostic d’hypertension artérielle apparemment résistante.

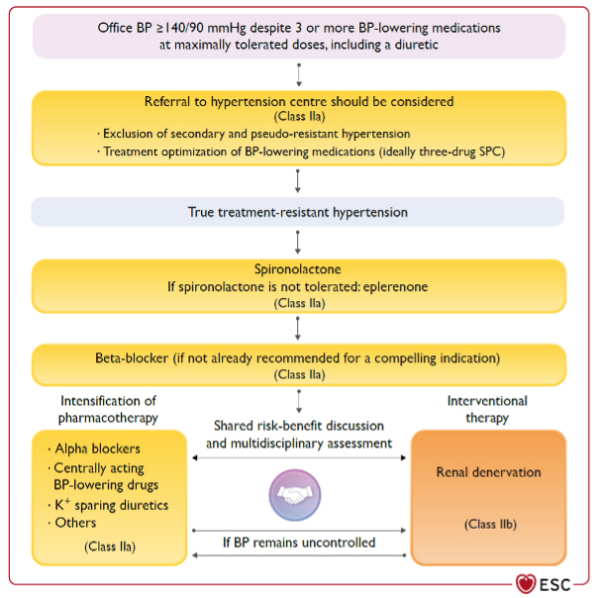

Hypertension artérielle résistante

Figure 4 : Algorithme de traitement de l’hypertension artérielle résistante (ESC 2024)

Dans ce contexte il est préconisé de réaliser un bilan d’HTA secondaire, contrôler l’observance du patient, par un dépistage pharmacologique idéalement (IIa/B), en adressant le patient à un centre expert pour cela, et d’ajouter un antagoniste des récepteurs aux minéralo-corticoïdes tel que la spironolactone (IIa/B). Si la spironolactone est mal tolérée, il pourra être envisagé de la relayer par de l’Eplérénone. En cas d’inefficacité, on pourra ajouter un bêtabloquant à la place des antagonistes des récepteurs minéralo-corticoides. Enfin, si malgré tout la pression artérielle n’est pas contrôlée le recours un alpha-bloquant, un antihypertenseur d’action centrale, l’Hydralazine ou encore d’autres diurétiques d’épargne potassique peuvent être alors envisagés (IIa/B).

Les bétabloquants peuvent être envisagés à tout instant de la prise en charge non pas directement pour la prise en charge de l’HTA mais en cas d’indication élective de cette classe thérapeutique (angor, insuffisance cardiaque, …) (I/A). L’association entre deux bloqueurs du SRA est formellement contre-indiquée (III/A). Concernant le moment de prise des médicaments il n’a pas été démontré de bénéfices à la prise des médicaments le matin ou le soir de sorte que les deux sont possibles selon les habitudes et les préférences du patient (I/B). En effet l’adhésion thérapeutique est un enjeu majeur de la prise en charge des patients.

La dénervation rénale par cathéter a une place pour la première fois dans des guidelines de l’ESC hors des essais cliniques, puisqu’elle peut être envisagé dans des centres ayant un volume d’activité moyen à important en cas d’hypertension artérielle résistante malgré une trithérapie chez des patients qui expriment une préférence pour la dénervation rénale avec une discussion partagée et une évaluation multidisciplinaire (IIb/B). Aucun autre device et notamment ceux ayant une action neuromodulatrice du système autonome n’est recommandé en pratique courante.

Populations particulières et spécificités de prise en charge

Certaines populations de patients présentent toutefois des spécificités de prise en charge en raison de leurs caractéristiques spécifiques et des risques associés.

Chez l’adulte jeune (18-40 ans) :

L’HTA est en augmentation dans cette tranche d’âge souvent liée à une dégradation du mode de vie, à l’obésité et des facteurs socio-économiques. La prévalence des HTA secondaires est particulièrement élevé dans cette population et un bilan spécifique de recherche d’une cause secondaire est particulièrement indiqué sauf chez les obèses pour lequel un dépistage premier d’un SAOS doit d’abord être réalisé (I/B). Il convient de se rappeler que l’évaluation du risque cardiovasculaire ne doit pas utiliser le score de risque cardiovasculaire SCORE-2 puisque celui-ci n’est pas validé chez les moins de 40 ans ; et un screening des atteintes des organes cibles doit être méticuleusement réalisé (IIb/B) et peut permettre de mieux stratifier le risque cardiovasculaire. Une attention particulière à l’adhésion thérapeutique et à l’observance doit être accordé puisque cette tranche d’âge pose d’importants problèmes d’inobservance (parfois > 50 % d’inobservance dans certaines études).

Femme enceinte :

L’HTA chronique de la femme enceinte définie par une HTA développée dans les 20 premières semaines de gestation persistance après 6 semaines de post-partum et l’HTA gestationnelle qui elle, se développe après 20 semaines de gestation et résout le plus souvent dans les 6 premières semaines du post-partum doivent être traitée dès que la PA >140 /90 mmHg avec un objectif de PA < 140 /90 mmHg sans toutefois descendre en-dessous de 80 mmHg de PAD (I/A). S’il existait autrefois l’idée que respecter une hypertension artérielle légère entre 140 et 160 mmHg de PAS pouvait être légitime afin d’améliorer la perfusion foeto-placentaire, l’étude CHAP-Trial a battu en brèche cette idée et confirmé l’avantage d’un traitement systématique de l’HTA préexistante ou gestationnelle de la femme enceinte par des molécules adaptés.

Les molécules indiquées en première intention durant la grossesse sont les inhibiteurs calciques non bradycardisants (et préférentiellement la nifédipine), le labétalol et le méthyl-dopa (I/A), et les bloqueurs du SRA doivent être évités dans ce contexte (III/B). Mais les mesures non médicamenteuses ne doivent pas être négligées et notamment l’activité physique modérée, avec accord de l’obstétricien et en l’absence de contre-indication (I/B). Enfin, une hospitalisation peut être indiquée en cas de PAS > 160 mmHg ou de PAD > 110 mmHg (IIa/C).

Personnes très âgés (> 85 ans) :

Chez les personnes très âgés > 85 ans, une évaluation gériatrique globale incluant une évaluation de la fragilité gériatrique doit être réalisée (IIa/B). En l’absence de fragilité, un traitement anti-hypertenseur est recommandé dès le diagnostic d’HTA confirmé (> 140/90 mmHg en pression de consultation), mais pas en cas d’élévation des chiffres tensionnels (130-140 mmHg de pression artérielle systolique). Chez les personnes connues hypertendus, il faut poursuivre le traitement antihypertenseur et il n’est pas recommandé de l’arrêter si celui-ci est bien toléré (I/A). En revanche, si le niveau de fragilité progresse, il peut être envisagé de diminuer le traitement antihypertenseur et les molécules potentiellement hypotensives comme les alpha-bloquants d’action prostatique et les sédatifs (IIb/C).

Sur le plan pharmacologique, il faut privilégier les inhibiteurs calciques non bradycardisants d’action longue et les bloqueurs du SRA ; et réserver secondairement les diurétiques à faible dose tout en évitant si possible les bétabloquants et les alpha bloquants (IIa/B).

Patients issus d’Afrique subsaharienne :

Chez les patients originaires d’Afrique subsaharienne, les bloqueurs du SRA sont moins efficaces que les autres classes médicamenteuses tandis que les diurétiques thiazidiques et les inhibiteurs calciques sont particulièrement performants. Dans ce contexte, il faut privilégier en première intention une bithérapie associant un inhibiteur calcique et un diurétique ou un bloqueur du SRAA (IIa/B).

Dans la même thématique

Articles les plus lus

ESC 2024 : les messages clés des recommandations sur les syndromes coronariens chroniques

Publié le 1 septembre 2024

ESC 2024 : les messages clés des recommandations de la maladie vasculaire périphérique et des pathologies aortiques

Publié le mardi 3 septembre 2024

Recommandations ESC 2024 sur l'hypertension artérielle : les messages à retenir

Publié le samedi 31 août 2024

HTA secondaires et phénotype cardiovasculaire : les messages des recommandations de l’ESH 2023

Publié le vendredi 10 novembre 2023

Prise en charge de l'hypertension artérielle essentielle et de certaines formes particulières

Publié le vendredi 8 décembre 2023